2008年8月アーカイブ

農業ときれいな環境・安心なたべものをめざして

安全・安心な食べ物とはどんなものでしょうか?

外国で作られた食べ物は危険でしょうか。

日本で作られた食べ物は安全でしょうか。

私たちが考える安全で安心でない食べ物とは、

どこで作られたかというよりも、食べ物に関わる人が

「誰かに食べていただく物だ」と言うことを忘れてしまった食べ物です。

例えば「たくさんとれたら儲かるぞ」とだけ考えてしまうこと。

例えば「たくさん売れたら儲かるぞ」とだけ考えてしまうこと。

これまで日本の農業は化学肥料・化学農薬を駆使して、

たくさんの農作物を収穫することに力を注いできました。

化学肥料・化学農薬はその点において効果をあげてきましたが、

同時に農作物や畑、地下水に溶け込みました。

土が本来の力を失い、農作物の風味が弱くなり、

それを食べる人の健康も損なわれつつあります。

農作物に溶け込んだ化学肥料や化学農薬が

最近急速に増えている様々なアレルギー、

化学物質過敏症の1つの原因と考えられています。

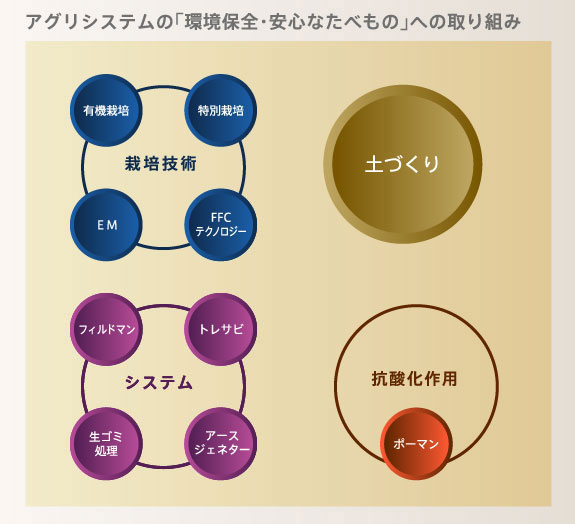

そこで弊社は、「生きた土ー健全な作物ー人間の健康」という理念を掲げ、

化学肥料・化学農薬の害を少しでも減らす方法を追求しています。

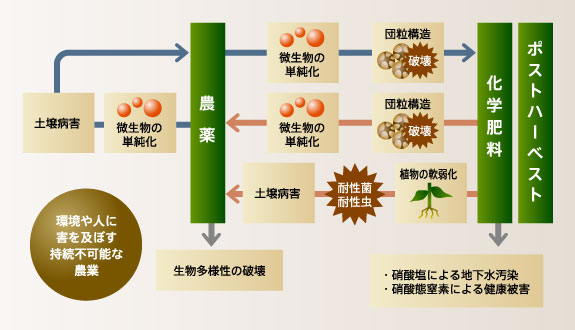

現在の農業の問題点

アグリシステムの「農業」と「環境」「安心な食べ物」のかかわり

各項目をクリックすると詳細がご覧いただけます。

私どもは地元の十勝地区をはじめ、空知地区、上川地区など北海道各地の生産者およそ500名の方々と直接に契約栽培をしています。この取り組みが生産者からお客様までの架け橋となっており、皆様に購入していただいた商品の原料が、「誰が」、「どこで」、「いつ」、「どのように」、生産した農産物かが分かる仕組みになっています。お客様の声を生産者に、生産者の声をお客様に届け、より美味しく、より安心して食べていただける農産物を持続的に生産できるように創業以来活動してきました。このように栽培された農産物をお客様のニーズに合わせて選別調整した私どもの製品には、全てに製品番号がつけられて管理されています。この番号から生産者や栽培履歴まで分かるシステムになっており、そのまま製品として使用される商品にはもちろん、私どもの製品を原料とされている各メーカー様の商品にもQRコードなどを用いて活用されています。将来世代へ繋げる地球環境を残すために、環境に出来る限り負荷をかけないJAS有機認証農産物、特別栽培農産物(北海道慣行栽培基準の化学合成窒素肥料、節減対象化学農薬50%以上減使用で栽培された農産物)のさらなる普及に役立てていきたいと考えております。

| 播種期と播種量 | |||||

| 植付時期 | 条件 | ||||

| 4.20〜5.15 | 地温6℃以上が目安 | ||||

| (cm) | (g) | (kg/10a) | |||

| 播種量の目安 | 畝幅 | 株間 | 株/10a | 種芋1個重 | 播種量 |

| 切種芋 | 72 | 30 | 4,630 | 50 | 232 |

| 小全粒種芋 | 72 | 30 | 4,630 | 30 | 139 |

| 施肥体系 | |||

| 土壌区分 | 窒 素 | 酸 | 加 里 |

| 低地土 | 6 | 14 | 11 |

| 泥炭土 | 4 | 15 | 13 |

| 火山性土 | 6 | 20 | 12 |

| 台地土 | 6 | 18 | 11 |

| 土壌診断に基づき、ミネラルバランス・地力向上に努める。 | (kg/10a) |

| 疫病初発の予測 | |||

| ラブス(疫病発生予察システム)の利用。疫病の初発日を植付日と気温・降水量などアメダスデータに基いて予測し、防除を実施することで必要最小限の農薬使用と効率的な疫病防除の実施を行う。 |

| 防除体系 | |||

| 時 期 | 防除薬剤 | 使用倍率 | 防除対象 |

| 植付前 | モンカットフロアプル40 アグレプト水和剤 |

100~200倍 60~100倍 |

黒あざ病 そうか病 |

| 植付直後~萌芽前 | ロロックス | 100〜150g/10a | 広葉雑草 |

| 6月下旬〜7月上旬 |

ルビトックス乳剤 | 1000~1500倍 | ナストビハムシ |

| 6月下旬〜7月中旬 (疫病防除初期) |

銅水和剤 グリーンダイセン水和剤 |

農薬で異なる 400~600倍 |

疫病 |

| 7月中旬〜8月中旬 (疫病要注意時期) |

フロンサイド水和剤 ランマンフロアブル ホライズンドライフロアブル |

1000~2000倍 1000~1500倍1000~1500倍 |

疫病 |

| 時 期 | 使用上の注意点 | その他 | |

| 植付前 | ・処理後、すみやかに風乾すること。 ・春処理は未萌芽の種芋に処理すること。 |

||

| 植付直後~萌芽前 | 砂土系で透水性のよい圃場や多量の降雨 が続く時期の散布は、薬害の恐れがある ので使用を避ける。 | 散布後の長引く降雨により除草剤が効 きすぎた場合には、「チャージリン・ コラーゲン液」で薬害の軽減、生育の促 進を図る。 | |

| 6月下旬〜7月上旬 |

フロンサイド水和剤とルビトックス乳剤 の混用散布や隣接散布は避けること。 | ||

| 6月下旬〜7月中旬 (疫病防除初期) |

疫病は低温湿潤の日が続くと急激に蔓延 するので注意すること。疫病の初発生予 測システム(FLABS)を活用し、農薬の 低減を図る。 | 木酢液との混用により生育活性を図るとともに、農薬量の低減が可能(銅剤との混用は不可)。ただし、疫病要注意時期には農薬量を減量せずに木酢液の混用が望ましい。 | |

| 7月中旬〜8月中旬 (疫病要注意時期) |

一般的に、「ホライズンやランマン」 では1000倍で、約10日間は薬効が持続 する。ただし天候状況によっては、薬剤 効果期間は前後する。 | ||

| その他資材 | |||

| 使用時期 | 商品名 | 使用量・倍率 | 使用上の注意点 |

| 植付時 | ミネマジック | 作条45 - 60kg | 土壌診断によりミネラルバランス・土壌pHを見ながら、施用量を調整する。そうか病抑制対策として効果が期待できる。 |

| エバーアミノ | 作条80 - 100kg | そうか病対策資材として、塊茎の付く位置に、活性の高い微生物+有機物を施用する事によりそうか病菌との拮抗作用を期待できる。 | |

| 6月上旬 | 作条80 - 100kg | そうか病対策資材として、塊茎の付く位置に、活性の高い微生物+有機物を施用する事によりそうか病菌との拮抗作用を期待できる。 | |

| 生育期間全般 | コラーゲン液 | 1000倍 300 - 800倍 |

除草剤の薬害が見られる場合や初期成育を促進させたい場合は出芽後直ちに散布。開花前後の養分吸収がもっとも盛んな早朝に3回程度散布。 |

| 純正木酢液 | 1000倍 | 葉面クチクラ層の保護・害虫忌避・根酸溶出による苦溶性リン酸の効率的な吸収など様々な生育活性効果が期待できます。銅剤・アルカリ性剤との混用はできない。週2回以上の散布は避ける。 | |

| ウェル液体 キルド |

500倍 | ニンニク、ナンバン、ドクダミを木酢液に漬け込みエキスを抽出。その後、黄伯、大黄、多種漢方系植物を粉砕後、さらに浸し濃縮した液体。黄伯の主成分のベルベリンは、殺菌・抗菌作用が強く、疫病防除の代替資材として効果が期待できる。 | |

| 収穫時の注意点 | |||

| 収穫作業は、生育が枯凋期に達し、土壌水分が飽和の30〜50%の比較的乾燥した条件で直ちに行う。機械(ハーベスター)はあらかじめ十分調整しておき、掘り取り刃は切り傷の起こらない深さに調整し、できるだけ大量の土を芋と一緒に持ち上げるようにする。アジテータ(土をふるう振動装置)とロッド幅(土をふるう棒の幅)の調節は、最後に芋がタンクに入る直前まで土がある状態になるように行い、土がクッションとなって芋に傷がつかないようにする。また、ハーベスター上で芋が大きな音をたててぶつかる部分には、ゴムその他のあてものをする。荷あげ、荷おろしの時を含め、芋が落下する距離はどこも30cm以下にする。大コンに入れた後は、一般的には 1.受傷がある 2.腐敗に導く病害を持つ 3.芋が湿っている 4.泥付きが多い 5.機械作業によって果肉の液が浸出しているなどの理由からか風乾を行う。普通は大型コンテナに入れた芋を風通しの良い冷暗所に10日ほど置く。その間に皮が乾き、カンプ病やエキ病などの菌が死滅することが期待される。 |

| 播種期と播種量 | |||

| 早播き | 9月10日 |

170粒/m2(6kg/10a | 過繁茂を回避 |

| 適 期 | 9月20日 | 255粒/m2(9kg/10a) | 安定多収 |

| 遅まき | 10月5日 | 40粒/m2(12kg/10a) | 収量減を緩和 |

●越冬前に小麦が吸えるN量は最大4kgです。それ以上の施用は効果がありません。

●小麦は酸性に弱い作物です。硫安は土壌の酸性化を強力に進めてしまいます。

追肥の後にはpHを改善し、起生期生育への立ち直りを早めましょう。

●天然の貝化石の施用でじっくりと酸度矯正を図りつつ、ケイ酸による強固で倒れにくい作物体作りを

すすめましょう。

●分げつ以降(止葉期以降)は、養分吸収が旺盛になる一方で、根の活性 が低下していきます。止葉期以降の葉面散布で増収を狙いましょう。

●たんぱくの高まり易い圃場では出穂期までに追肥は終わらせましょう。

| 赤かび病防除 | |||

| 推奨ローテーション | |||

| 薬剤 | 系統 | 使用濃度 | 備考 |

| 1.シルバキュアフロアブル | DMI | 2000 | 出穂揃い期に1回目 |

| 2.ベフトップジンフロアブル穂内粒数 | ストロビルリン | 2000 - 3000 | 1回目撒布の7日後を目安 |

| 後作減N量 | |||

| 緑肥名 | kg/10a | C/N比 | 効果 |

| えん麦野生種(ヘイオーツ) | 1.5 - 4.5 | 200.0 | ネコブネグサレ線虫・そうか虫・落葉病減・菌根菌増 |

| ヘアリーベッチ | 1.5 - 2.5 | 10.0 | 雑草抑制・N固定・ダイズシスト線虫減・菌根菌増 |

| ヒマワリ | 2 - 4 | 16.5 | 菌根菌増・ネコブネグサレ線虫 |

| キカラシ・シロカラシ | 3 - 5 | 15.0 | 期極多収・ネコブネグサレ線虫・ピート前作最適 |

| 収穫時の注意点 |

| ※刈倒しは完熟期(塾莢ほぼ100%)から6日以内。子実水分19〜23%で脱穀。 ※水分高(24%以上)及び過乾(20%以下)の場合、脱穀部回転速度を5.4m/s以下に落とし、へこみ・割れを防ぐ。 ※やむを得ず手亡をピックアップスレッシャーで落とす場合、水分22%以下、回転速度は高め(8〜10m/s) |

| 播種期と播種量 | |||||||

| 播種時期 | 播種条件 | ||||||

| 5月25日〜6月20日 | 地温10℃以上・播種深度3cm以内 | ||||||

| 播種量の目安 | (cm) | (g) | (kg) | 備考 | |||

| 品種区分 | 畝幅 | 株間 | 粒数 | 本/10a | 百粒重 | 播種量 | |

| 北海金時 |

66 | 22.5 | 2 | 13,468 | 86.6 | 11.7 | 発芽に時間かかるとタネバエの被害危険増、地温・天気に注意。 |

| 福勝 | 66 | 21 | 2 | 14,430 | 84.1 | 12.1 | |

| 絹てぼう | 66 | 21 | 2 | 14,430 | 39.4 |

5.7 | |

| 姫手亡 | 66 | 24 | 2 | 12,626 | 32.1 | 4.1 | |

| 施肥体系 | |||||

| 基 肥 |

土壌区分 | 窒 素 | 酸 | 加 里 | 備考 |

| 低地土 | 4 | 13 | 8 | 土壌診断に基づき、ミネラルバランス・地力向上に努める | |

| 泥炭土 | 2 | 15 | 10 | ||

| 火山性土 | 4 | 18 | 8 | ||

| 台地土 | 4 | 15 | 8 | ||

| 追 肥 |

時 期 | 追肥量(窒素/10a) | 備 考 | ||

| 第2本葉展開 〜開花始め |

2〜5kg程度 | 葉落ちの悪い圃場では量を調整絹て ぼうは積極的に追肥 |

|||

| 防除体系 | |||

| 時 期 | 防除薬剤 | 使用倍率 | 防除対象 |

| 播種時 | ペアーカスミン |

0.3%重 |

かさ枯病 |

| 播種後〜出芽前 |

コダール水和剤 |

300〜400g | イネ科・広葉雑草 |

| 出芽期 |

ペイオフME |

2000倍 |

アブラムシ |

| 開花期以降 |

カンタスドライフロアブル | 1,000〜1,500倍 |

菌核・灰カビ |

| 開花期以降 | ブロードワン顆粒水和剤 | 1,000倍 |

菌核・灰カビ |

| 時 期 | 使用上の注意点 | その他 | |

| 播種時 | 種子の表面全体に薬剤が付着するように 処理する。 |

||

| 播種後〜出芽前 |

砂土系で透水性のよいほ場や、散布後の 多量の降雨で薬害の恐れがあるので使用 を避ける。雑草の発生後では効果が劣る ので、雑草発生前に散布。 |

出芽後に散布すると薬害が発生するので 注意。薬害の見られる時は、チャージリ ン1000倍液を直ちに散布。除草剤との 混用も可。 |

|

| 出芽期 |

出芽5割〜出芽揃い時に使用する。 | ||

| 開花期以降 |

開花開始後5〜7日目に第1回散布 | 過繁茂、倒伏を避ける。コラーゲン・ チャージリンにより根系の充実・病害の 予防 |

|

| 開花期以降 | トップジンMとフルピカの混合液剤 | ||

| その他資材 | ||

| 時 期 | 特徴・効果 | 使用時期 |

| ミネマジック | 水溶性Caを含む貝化石。カルシウムの吸収により、作物の健全生育から病害虫に強く増収も期待できる。土壌改良・ミネラルバランス改善も同時に行える。 |

播種時 |

| エバーアミノ | 豆屑と米ぬかを発酵させた100%植物性有機質肥料。アミノ酸態窒素の供給により、天候不順に強い安定的な肥効。 | 播種 |

| 7月上旬 | ||

| コラーゲン液 |

各種アミノ酸を含み、初期成育の促進・根張りの強化と開花前後では莢つきの増加・子実肥大の促進など増収効果が期待できる。 | 生育期間全般 |

| 純正木酢液 |

100%広葉樹を原料とし、有害物質や生長阻害物質を除去した木酢液。農薬と混ぜることによって、農薬の効果を高め残効を長くするため、農薬濃度を抑えても同様の防除効果が期待でき、防除間隔を広げ農薬使用回数を減らすことも可能。 | 生育期間全般 |

| クリーンプラント | 籾殻酢の働きにより、過剰に集積された硝酸態窒素を分解され健全生育から病害虫に強い生育をする。 | 生育期間全般 |

| 天地源酵素 | 微生物とアミノ酸の作用で植物体を活性化、低温時でも基肥の吸収を促進し、収量・糖度をアップさせます。 | 開花期前後 (糖度向上) |

| 時 期 | 使用上の注意点 | 使用量・倍率 |

| ミネマジック | 土壌診断によりミネラルバランスを見ながら、マグネシウム・カリとバランスよく施用する。 | 作条20〜40kg |

| エバーアミノ | 土壌に未熟有機物が多い場合や他の有機質肥料を同時に施用する場合は、植え付け1〜2週間前に施し、土になじませる。 | 作条20〜40kg |

| 開花期にアミノ酸態窒素を供給するために、7月上旬に施用。プロキャスにて全層散布後に培土を行い株元に寄せる。 | 全層30〜45kg | |

| コラーゲン液 |

除草剤の薬害が見られる場合や初期成育を促進させたい場合は出芽後直ちに散布。開花前後の養分吸収がもっとも盛んな早朝に3回程度散布。ただし、開花時は避ける。 | 300〜800倍 |

| 純正木酢液 |

銅剤・アルカリ性剤との混用はできない。週2回以上の散布は避ける。 | 1000倍 |

| クリーンプラント | 銅剤・アルカリ性剤との混用は避ける。 | 1000倍 |

| 天地源酵素 | 農薬混用問題なし、基本2000倍×3回程度。 高温時の散布は注意 |

1000〜2000倍 |

| 播種期と播種量 | |||||||

| 播種時期 | 播種条件 | ||||||

| 5月15日〜20日 | 地温10℃以上・播種深度3cm以内 | ||||||

| 播種量の目安 | (cm) | (g) | (kg) | 備考 | |||

| 品種区分 | 畝幅 | 株間 | 粒数 | 本/10a | 百粒重 | 播種量 | |

| エリモショウズ | 66 | 20 | 2 | 15,152 | 15.0 | 2.3 | 前作や堆肥等有機物施用の状態により調整する。 |

| むらさきわせ | 66 | 18 | 2 | 16,835 | 15.8 | 2.7 | |

| きたろまん | 66 | 18 | 2 | 16,835 | 15.8 | 2.7 | |

| しゅまり | 66 | 20 | 2 | 15,152 | 15.3 | 2.3 | |

| 施肥体系 | |||||

| 基 肥 |

土壌区分 | 窒 素 | 酸 | 加 里 | 備考 |

| 低地土 | 3 | 10 | 7 | 土壌診断に基づき、ミネラルバランス・地力向上に努める。 | |

| 泥炭土 | 2 | 12 | 10 | ||

| 火山性土 | 3 | 15 | 8 | ||

| 台地土 | 3 | 15 | 8 | ||

| 防除体系 | |||

| 時 期 | 防除薬剤 | 使用倍率 | 防除対象 |

| 播種時 | 粉衣用ノマート 25 |

種子量の0.3% |

タネバエ |

| 萌芽期 | パワーガイザー液剤 | 200〜300ml |

広葉雑草 |

| 6月下旬 |

モスピラン水溶剤 | 4000倍 |

アブラムシ |

| 8月上旬 |

カンタスドライフロアブル | 1500倍 |

灰色カビ病/菌核病 |

| 8月中旬〜下旬 | フルピカフロアブル | 2000倍 | 灰色カビ病 |

| 8月中旬〜下 | バイジット乳剤 | 1000倍 | マメシンクイガ |

| 時 期 | 使用上の注意点 | その他 | |

| 播種時 | 種子の表面全体に薬剤が付着するように 処理する。 |

||

| 萌芽期 | 出芽後に散布すると薬害が発生するので 注意。散布後、高温になるとより効果が 見られる。 |

薬害の見られる時は、チャージリン 1000倍液を直ちに散布。除草剤との 混用も可。 |

|

| 6月下旬 |

木酢・クリーンプラント等を混用し、 農薬の効果・残効性を高める。 |

||

| 8月上旬 |

灰色カビ病および菌核病の両方に予防 効果がある。治療効果はないため、予 防として1回目に散布する。 |

木酢・クリーンプラント等を混用し、 農薬の効果・残効性を高める。 |

|

| 8月中旬〜下旬 | 灰色カビ病の治療効果があるため2回目 に散布する。菌核病には効果はないので 注意。 |

木酢・クリーンプラント等を混用し、 農薬の効果・残効性を高める。 |

|

| 8月中旬〜下 | 子実や莢の様子を見ながら時期を 調節する。 |

||

| その他資材 | ||

| 時 期 | 特徴・効果 | 使用時期 |

| ミネマジック | 水溶性Caを含む貝化石。カルシウムの吸収により、作物の健全生育から病害虫に強く増収も期待できる。土壌改良・ミネラルバランス改善も同時に行える。 |

播種時 |

| エバーアミノ | 豆屑と米ぬかを発酵させた100%植物性有機質肥料。アミノ酸態窒素の供給により、天候不順に強い安定的な肥効。 | 播種 |

| 7月上旬 | ||

| コラーゲン液 |

各種アミノ酸を含み、初期成育の促進・根張りの強化と開花前後では莢つきの増加・子実肥大の促進など増収効果が期待できる。 | 生育期間全般 |

| 純正木酢液 |

100%広葉樹を原料とし、有害物質や生長阻害物質を除去した木酢液。農薬と混ぜることによって、農薬の効果を高め残効を長くするため、農薬濃度を抑えても同様の防除効果が期待でき、防除間隔を広げ農薬使用回数を減らすことも可能。 | 生育期間全般 |

| クリーンプラント | 籾殻酢の働きにより、過剰に集積された硝酸態窒素を分解され健全生育から病害虫に強い生育をする。 | 生育期間全般 |

| 天地源酵素 | 微生物とアミノ酸の作用で植物体を活性化、低温時でも基肥の吸収を促進し、収量・糖度をアップさせます。 | 開花期前後 (糖度向上) |

| 時 期 | 使用上の注意点 | 使用量・倍率 |

| ミネマジック | 土壌診断によりミネラルバランスを見ながら、マグネシウム・カリとバランスよく施用する。 | 作条20〜40kg |

| エバーアミノ | 土壌に未熟有機物が多い場合や他の有機質肥料を同時に施用する場合は、植え付け1〜2週間前に施し、土になじませる。 | 作条20〜40kg |

| 開花期にアミノ酸態窒素を供給するために、7月上旬に施用。プロキャスにて全層散布後に培土を行い株元に寄せる。 | 全層30〜45kg | |

| コラーゲン液 |

除草剤の薬害が見られる場合や初期成育を促進させたい場合は出芽後直ちに散布。開花前後の養分吸収がもっとも盛んな早朝に3回程度散布。ただし、開花時は避ける。 | 300〜800倍 |

| 純正木酢液 |

銅剤・アルカリ性剤との混用はできない。週2回以上の散布は避ける。 | 1000倍 |

| クリーンプラント | 銅剤・アルカリ性剤との混用は避ける。 | 1000倍 |

| 天地源酵素 | 農薬混用問題なし、基本2000倍×3回程度。 高温時の散布は注意 |

1000〜2000倍 |

| 播種期と播種量 | |||||||

| 播種時期 | 播種条件 | ||||||

| 5月15日〜20日 | 地温10℃以上・播種深度3cm以内 | ||||||

| 播種量の目安 | (cm) | (g) | (kg) | 備考 | |||

| 品種区分 | 畝幅 | 株間 | 粒数 | 本/10a | 百粒重 | 播種量 | |

| 大粒品種 | 66 | 18 | 2.5 | 21,044 | 37 | 7.8 | |

| 大粒品種 | 66 | 7 | 1 | 21,645 | 37 | 8.0 | |

| 小粒品種 | 66 | 10 | 2 | 30,303 | 14 | 4.2 | |

| 小粒品種 | 66 | 5 | 1 | 30,303 | 14 | 4.2 | |

| 施肥体系 | |||||

| 基 肥 |

土壌区分 | 窒 素 | 酸 | 加 里 | 備考 |

| 低地土 | 1.5 | 11 | 10 | 土壌診断に基づき、ミネラルバランス・地力向上に努める。 | |

| 泥炭土 | 1.5 | 12 | 8 | ||

| 火山性土 | 2 | 15 | 8 | ||

| 台地土 | 2 | 15 | 8 | ||

| 防除体系 | |||

| 時 期 | 防除薬剤 | 使用倍率 | 防除対象 |

| 播種時 | クルーザーFS30 |

種子1kg当り6ml | アブラムシ |

| 播種後〜出芽前 | コダール水和剤 | 300〜400g | イネ科・広葉雑草 |

| 6月中旬〜下旬 |

ペイオフME液剤 | 2000倍 | アブラムシ |

| 7月下旬 |

グリーンダイセンM水和剤 | 400倍 | べと病 |

| 8月上旬〜中旬 | バイジット乳剤 | 1000倍 | マメシンクイガ |

| 時 期 | 使用上の注意点 | その他 | |

| 播種時 | 種子の表面全体に薬剤が付着するように 処理する。 |

||

| 播種後〜出芽前 | 砂土系で透水性のよいほ場や、散布後の 多量の降雨で薬害の恐れがあるので使用 を避ける。雑草の発生後では効果が劣る ので、雑草発生前に散布。 |

大豆出芽後に散布すると薬害が発生する ので注意。薬害の見られる時は、コラー ゲン1000倍液を直ちに散布。除草剤との 混用も可。 |

|

| 6月中旬〜下旬 | クルーザーの残効は播種後1ヶ月程度で あるため、アブラムシの発生状況を見つ つ防除時期を決める |

木酢・クリーンプラント等を混用し、 農薬の効果・残効性を高める。 |

|

| 7月下旬 | 開花始め頃に葉の病斑数が30個/葉以上 になったら防除を行う。 |

木酢・クリーンプラント等を混用し、 農薬の効果・残効性を高める。 |

|

| 8月上旬〜中旬 | 開花始め後10日以後、発生状況を見な がら防除を行う。 |

木酢・クリーンプラント等を混用し、 農薬の効果・残効性を高める。 |

|

| その他資材 | ||

| 時 期 | 特徴・効果 | 使用時期 |

| ミネマジック | 水溶性Caを含む貝化石。カルシウムの吸収により、作物の健全生育から病害虫に強く増収も期待できる。土壌改良・ミネラルバランス改善も同時に行える。 |

播種時 |

| エバーアミノ | 豆屑と米ぬかを発酵させた100%植物性有機質肥料。アミノ酸態窒素の供給により、天候不順に強い安定的な肥効。 | 播種 |

| 7月上旬 | ||

| コラーゲン液 |

各種アミノ酸を含み、初期成育の促進・根張りの強化と開花前後では莢つきの増加・子実肥大の促進など増収効果が期待できる。 | 生育期間全般 |

| 純正木酢液 |

100%広葉樹を原料とし、有害物質や生長阻害物質を除去した木酢液。農薬と混ぜることによって、農薬の効果を高め残効を長くするため、農薬濃度を抑えても同様の防除効果が期待でき、防除間隔を広げ農薬使用回数を減らすことも可能。 | 生育期間全般 |

| クリーンプラント | 籾殻酢の働きにより、過剰に集積された硝酸態窒素を分解され健全生育から病害虫に強い生育をする。 | 生育期間全般 |

| 天地源酵素 | 微生物とアミノ酸の作用で植物体を活性化、低温時でも基肥の吸収を促進し、収量・糖度をアップさせます。 | 開花期前後 (糖度向上) |

| 時 期 | 使用上の注意点 | 使用量・倍率 |

| ミネマジック | 土壌診断によりミネラルバランスを見ながら、マグネシウム・カリとバランスよく施用する。 | 作条20〜40kg |

| エバーアミノ | 土壌に未熟有機物が多い場合や他の有機質肥料を同時に施用する場合は、植え付け1〜2週間前に施し、土になじませる。 | 作条20〜40kg |

| 開花期にアミノ酸態窒素を供給するために、7月上旬に施用。プロキャスにて全層散布後に培土を行い株元に寄せる。 | 全層30〜45kg | |

| コラーゲン液 |

除草剤の薬害が見られる場合や初期成育を促進させたい場合は出芽後直ちに散布。開花前後の養分吸収がもっとも盛んな早朝に3回程度散布。ただし、開花時は避ける。 | 300〜800倍 |

| 純正木酢液 |

銅剤・アルカリ性剤との混用はできない。週2回以上の散布は避ける。 | 1000倍 |

| クリーンプラント | 銅剤・アルカリ性剤との混用は避ける。 | 1000倍 |

| 天地源酵素 | 農薬混用問題なし、基本2000倍×3回程度。 高温時の散布は注意 |

1000〜2000倍 |

特別栽培農産物は、国が定めた取り決め(ガイドライン)に基づいて、使用農薬回数や化学肥料などの使用量の基準を守ってつくられた農産物であることを示す「しるし」。いわば、「安心・安全」を判断するひとつの基準となるものです。

特別栽培農産物とは

その農産物が生産された地域の慣行レベル(各地域の慣行的に行われている化学合成農薬および化学肥料の使用状況)に比べて、化学合成農薬・化学肥料双方の使用量(回数)が50%以下で栽培される農産物。※これまでのような「減農薬」や「無農薬」という表示は優良誤認を招くとして禁止され、表示できません。

アグリシステムの特別栽培農産物づくり

「安心安全な農産物をお届けしたい」という想いと、生産者のみなさんとのパートナーシップを大切に、今日も北海道の大地を駆け回っています。トータルサポートだからこそ、誰が、どこで、どのように、そしてどんな想いでつくった農産物なのかを、きちんと把握しお届けすることができるのです。

今現在、化学肥料を筆頭に生産現場ではコストアップが続き、多くの生産者が頭を抱えています。リン鉱石に代表される世界的な肥料資源枯渇によって、ゆくゆくは食糧同様、肥料原料の奪い合いが世界中で始まるとも言われます。「欲しくても高くて買えない」のではなく、「欲しくても無い」時代もすぐそこまで来ています。土づくりを基本に、主に有機質肥料を使用し農薬の使用量を減らす特別栽培は、環境を保全し、生産者の方の経営も安定させることが可能な技術として今後の農業生産現場でますますその意義が大きくなるはずです。

特別栽培(小豆)によるコストダウンの一例

| 特別栽培施肥・防除基準は 当社基準を採用 |

慣行栽培施肥・防除基準は 昨年度履歴を参考 |

各資材価格は 2008年6月現在を参考に決定 |

| 10aコスト | ||||||

| 資材名 | 特別 栽培 |

慣行 栽培 |

特別 栽培 |

慣行 栽培 |

||

| kg | kg | |||||

| 使用肥料 | 化学合成肥料 | S662 | 40 | 80 | ¥3,800 | ¥7,600 |

| 有機質肥料 | グアノリン酸 | 20 | 0 | ¥2,000 | ¥- | |

| 使用農薬 | 種子粉衣 | 粉衣用のマート | ○ | ○ | ¥654 | ¥654 |

| 除草剤 | パワーガイザー液剤 | ○ | ○ | ¥1003 | ¥1003 | |

| 殺虫剤 | モスピランSL液剤 | ○ | ○ | ¥400 | ¥400 | |

| バイジット乳剤 | ○ | ○ | ¥264 | ¥264 | ||

| ○ | ¥- | ¥264 | ||||

| 殺菌剤 | カンタスドライフロアブル | ○ | ○ | ¥126 | ¥126 | |

| フルピカフロアブル | ○ | ¥945 | ¥- | |||

| ゲッター水和剤 | ○ | ¥- | ¥1332 | |||

| スミレックス水和剤 | ○ | ¥- | ¥1109 | |||

| ¥9192 | ¥12752 | |||||

人間の健康は、健全な作物生産から。そしてその健全な作物は生きた土からつくられます。特別栽培を始めとした各作物生産に良質な有機肥料使い、化学肥料に頼らない生きた土の力(地力)を畑に取り戻す持続可能な農業をご提案しています。

「特別栽培農産物のここが聞きたい!」コーナー

ここでは、特別栽培農産物に関してみなさんがお持ちになる様々な疑問にフィルドマンがお答えします。

- Q1

- 薬や肥料を減らすと、管理や収量が足りなくて大変じゃないの?

- A1

- 実は比較的冷涼な北海道では、病気や虫の発生が本州よりも少なく、もともと農薬・化学肥料の使用量自体は少ないのです。でも野球場のような広大な畑(本州の方は想像つきますでしょうか?)で、さらに農薬や肥料を減らして栽培していくには、長年の経験だけでなく、畑に生える草や虫、病気にも負けないよう人にも作物にも安全な農業資材を使ったり、機械での草取りを丁寧にするなどの工夫が必要になります。もちろんフィールドマンも、そのための蓄積したノウハウの提供や契約畑を巡回して異常をいち早く発見するなど、健全な作物生産を日々バックアップしています。

- Q2

- 特別栽培農産物って価格がちょっと高いような気がするんだけど・・・

- A2

- 昔に比べたくさんの特別栽培農産物が街のスーパーでも売られる様になりました。ただ、取扱量が増えたといっても、Q1でもお答えしたように、まだまだ特別栽培にかかる草取りや虫退治の手間は生産者の方にとって大変なものです。薬を減らすことで生産コストが減る一方で、草取りにかかる人件費が跳ね上がるなどの多くの問題もみられます。QRコードなどを利用したトレーサビリティを簡単に確認できるシステムも整ってきていますが、システムの運営経費もやはり流通コストとして負担が増える結果となっています。でも本当の安心・安全とは、このような事実に対して偽ることなく真面目に取り組み続けることではじめて生み出されるものなのではないでしょうか。

- Q3

- 有機栽培農産物とはどう違うの?

- A3

- どちらも国が決めたガイドラインや法令でその基準が詳しく定められています。共通しているのは、農薬・化学肥料に頼らない栽培方法を実践するという点です。有機栽培農産物は原則として化学合成農薬、化学肥料の使用はされておらず、特別栽培農産物よりもさらに厳しい安心・安全の基準を満たしているといえます。ただ、大規模でいくつもの作物を毎年順番に同じ畑で作っていく「輪作」という栽培体系が基本にある北海道の畑作農業では、全ての作物について無農薬・無化学肥料で栽培を続けていくには大変難しいのが現状であり、今後の課題です。そこで、特別栽培という環境への負荷の少ない栽培方法を広めていくことが、1つのステップであると考えています。

ポストハーベスト問題について考えよう、知ろう!

ポストハーベスト農薬って?

簡単に言うと収穫(ハーベスト)された後(ポスト)に、収穫物である果物や穀物、野菜に散布される農薬のこと。 なぜ収穫された後にわざわざ農薬を使うのでしょうか? 遠い外国へ時間をかけて運ばれる輸出農産物は、その運送時間が長くかかるほど、運搬中に発生する害虫やカビによって品質を悪くして商品価値を下げてしまう危険性を伴います。また、万一カビが発生したものを口にした消費者が食中毒などを起こしたら大変な問題です。それらを防ぐために使われるのがポストハーベスト農薬というわけです。何が問題なの?

「でも、きちんと使用が認められた薬を使っているから大丈夫なんじゃないの?」そんなふうに思う人も多いのではないでしょうか。でも、待ってください。あなたは次のような事実を知っていますか?●農薬は表面に付着するだけではなく、皮の中にまで浸透する危険性もある。(洗い落としきれない)

● 使われる農薬の中には、発がん性や催奇形性が疑われる薬剤も存在する。

※スーパーで、レモンなどの柑橘系果物のポップに「防カビ剤 OPP、TBZ、2,4-D」といった表 示を見かけたことがあると思います。「2,4-D」という農薬はかつてベトナム戦争で使われた「枯葉剤」と同様の成分で、薬剤の製造過程で副産物として含まれるダイオキシン類が混入し現地 で奇形をもつ子供が生まれる原因とされました。(枯葉剤の被害とされるベトちゃんドクちゃん は日本でも大きく取り上げられました。)

●これらポストハーベスト農薬が、アレルギー反応を起こし輸入農産物の大半を食べることさえでき ない人が増えています。特に、化学物質過敏症と呼ばれる症状をもつ子供達にとっては、残留農薬 がたとえ基準値以内の検出量でも発症してしまうとされます。

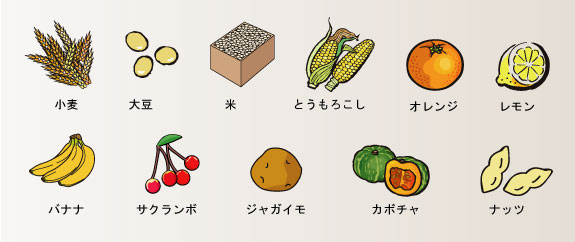

農産物はざっととりあげただけで、こんなにもあります。

残留の恐れのある輸入農産物

例えば日本国内で消費される小麦の85%以上は外国産。パン用に限っては99%が輸入麦です。実際、その輸入麦についても、国で定めた基準値以内でありながら、ポストハーベスト農薬(マラチオンなど)の残留が毎年認められています。

※マラチオンは精子数を減らすという環境ホルモン作用が指摘されています。パンはご家庭のほか、学校給食でも子供達は日常的に食べている食品の代表格です。

考えよう!

もちろん、食の大部分を輸入に頼っている現在の日本で全てをすぐ国産に切り替えることはとても難しいことです。ただ、普段口に入れているものがどういったものなのか、きちんと理解することは、自分達にとって、なにより、自分で食べるものを選択する能力がまだ乏しく、親から与えられるものを食べるしかない子供たちにとってはとても大切な問題ではないでしょうか。

もちろん、食の大部分を輸入に頼っている現在の日本で全てをすぐ国産に切り替えることはとても難しいことです。ただ、普段口に入れているものがどういったものなのか、きちんと理解することは、自分達にとって、なにより、自分で食べるものを選択する能力がまだ乏しく、親から与えられるものを食べるしかない子供たちにとってはとても大切な問題ではないでしょうか。お店では同じ農産物でありながら倍以上も違う価格がつけられて隣り合わせに並べられています。どうしてこんなに安いの? どうして同じ野菜なのに倍も値段が違うの?普段当たり前のように見ている光景ですが、その値段の裏にある「理由」について考えてみませんか?

私どもは、食糧基地北海道で誰もが安心して食べることのできる農産物作りをする生産者の方々を応援していきます。そして本物の安心・安全、そしてそこから生み出される本当の美味しさを多くの方にお届けすることを理念に掲げ実現していきます。

行動しよう!

〜始めよう脱ポストハーベストライフ!〜

1. 土・水・作物を健全にする

ポーマンを使用することで、現代農業の大きな問題「硝酸態窒素の過剰害」が解消されます。土中では有機物分解が進み腐植が増加し、通気性・保水性が改善します。

過剰に含まれていた硝酸態窒素を微生物が取り込み有機態窒素に変換し、地下水の汚染を防ぎます。

作物に過剰に含まれていた硝酸態窒素はアミノ酸と結合して効率良く使われて濃度が下がり、農産 物の安全性が高まるだけでなく病気・害虫の発生が少なくなり、生育ステージに合わせて生育促進、 収量増加、食味の向上につながります 。

2. 使用方法のご提案

農作物の倒伏防止・品質向上・食味向上に

| 1.小麦 | 出穂前後に200倍で1回ずつ散布(倒伏の恐れが高い場合には100倍で散布) 赤カビ防除の殺菌剤と混用可能 |

| 2.馬鈴薯 | 肥大期に100倍で2〜3回散布(7〜10日間隔) |

| 3.豆類 | 着莢後に100倍で2〜3回散布(7〜10日間隔) |

| 4.ビート | 定植後7〜10日後に100倍液の散布 |

連作障害解消に

近代農業の"ツケ"から「有機栽培」へ

1913年、ドイツで窒素肥料が工業的に合成できるようになり、1930年代には化学合成農薬の生産が本格化しました。化学肥料や農薬の使用、作物の品種改良、農作業の機械化が進んだことも手伝って、ヨーロッパから始まった近代農業は、作物の収量を飛躍的に向上させました。そして、1970〜1980年代には化学肥料や農薬の使用が激増し、戦後の日本や開発途上国の農業をも近代化させました。しかし同時に、環境破壊や人の健康に甚大な悪影響を及ぼす硝酸塩汚染など、無視できない深刻な問題が顕著になったのです。化学肥料や農薬の恩恵に支えられた食糧生産ですが、その代償は大きく、「持続可能な農業」や「安全な食糧生産」を可能にする方法として、再び「有機栽培」に光が当たりました。有機栽培とは

有機栽培では、有機質肥料(堆肥や米ぬかなど)を使用したり、腐植や微生物の働きでつくられる土壌の団粒構造により、作物が養水分を欲しい時に必要な量を与えられる、豊かな土づくりを大切にしています。作物を強くおいしく育て、化学肥料や農薬の使用で環境を破壊しない、持続可能な栽培方法です。有機JASマーク付き「有機農産物」

「有機農産物」は、日本農林規格で「生産の原則、生産方法の基準、名称の表示方法」が決められています。生産方法の基準では、「堆肥などによる土づくりを行い、種蒔き・苗を植える前2年以上、栽培中に(果樹や茶などの多年生作物の場合は収穫前3年以上)、化学肥料・化学合成農薬を基本的に使用しないこと。遺伝子組換え種苗は使用しないこと。」と、厳しく定められています。ただし、作物に緊急で重大な危険がある場合は、有機JAS 規格でリストアップされている昔ながらの安全性の高い農薬や、 微生物製剤などの比較的安全なものを一時的に使用できることになっています。食品の安全性を求める消費者が増えるにつれ、「有機」、「減農薬」などの表示が氾濫していた時期がありましたが、平成13年4月から、有機JAS規格を満たした農産物には認定事業者により格付の表示が付けられ、「有機」や「オーガニック」に似た紛らわしい表示はできないようになりました。

微生物製剤などの比較的安全なものを一時的に使用できることになっています。食品の安全性を求める消費者が増えるにつれ、「有機」、「減農薬」などの表示が氾濫していた時期がありましたが、平成13年4月から、有機JAS規格を満たした農産物には認定事業者により格付の表示が付けられ、「有機」や「オーガニック」に似た紛らわしい表示はできないようになりました。有機農産物や、有機畜産物を95%以上原材料に使用した加工食品は、「有機加工食品」という「有機食品」として扱われています。

有機農産物の品質とおいしさ

|

有機栽培を行っている畑の土壌には、微生物の働きによって団粒構造ができています。団粒構造ができていると、土壌の保水性がよくなると同時に、余分な水分が排出されます。作物は十分な水を求めて根を発達させ、一本一本の根の吸水力を高めて強くたくましく育ちます。根から養水分をたっぷりと吸収できるようになった作物はおいしくなります。 |

|

有機栽培は、じっくりと養分を供給する堆肥などを使うため、土壌には比較的広く薄く養分があります。作物はそれを吸収しようと、たくさん根を張ります。そして、根から地上部まで、体全体の浸透圧を高めて養分を吸い上げようとして、体の中に糖分を蓄えるので、作物は甘くなります。また、化学肥料よりも豊富なアミノ酸が含まれたアミノ酸肥料を使用すると、豊富な養分の一部はそのまま甘みや旨味に変換されるので、作物はおいしくなります。 |

|

|

近代農業(慣行栽培)と有機農業は、何が違うのか

|

■近代農業は、化学肥料、農薬の使用、単作化(田畑で1年に1種類の作物だけをつくること)を特徴としています。化学肥料を使うと土壌の団粒構造が壊れ、土壌の微生物層が単純化するとともに、土壌病害が発生し、最終的には土壌消毒をしなければ作物をつくれなくなってしまいます。過剰に吸収された窒素(化学肥料の成分)は葉の表面から溶出したり、作物を軟弱にしてしまい、害病害虫の被害を受けやすくします。また、農薬の使用は、アブラムシ、カメムシなどの耐性を持ちやすい種類だけを繁殖させて生物多様性を脅かし、さらなる農薬使用という悪循環をもたらします。 ■有機農業で使われることが多いアミノ酸肥料(作物が光合成でつくる生産物であり、呼吸のエネルギー源である炭水化物を含んでいる)は、作物が光合成を十分にできない生存に不利な状況であっても、根からアミノ酸を吸収し、炭水化物を体内で合成して成長できるようにします。そして、農薬を使わず、土壌微生物がバランスよく住んでいる土壌では、団粒構造がつくられます。団粒構造ができると、土の通気性・保水性・排水性が良くなります。つまり、土がますます微生物の最適な住処となり、作物への養水分供給が促進されます。また、地表に落ちた枯れ葉は微生物によって分解され、土壌中に混じって土を豊かにします。このようなメカニズムで作物は強くたくましく成長し、病害虫の被害を受けにくくなります。有機栽培は、化学肥料や農薬に頼らず、「環境を破壊しない」農法です。 |

|

■近代農業で使用する化学肥料や畜産廃棄物に由来する硝酸塩は、河川や地下水などを汚染して人や家畜の健康に深刻な害を及ぼします。また、作物などに残った農薬(残留農薬)は食べる人の健康に悪影響を与え、散布時の農薬は、生産者の健康も脅かします。「美しい環境」に思える農村は、ガンやアトピー、アレルギーが意外に多いと言われているのです。 |

フィルドマンは、高品質農産物を生む【農業生産・流通・情報】のトータルシステムを根底から支える存在です。日々生産者を訪問し、植付作物の相談から契約栽培の説明、施肥設計、生育管理、適期収穫の指導など、一年を通じて営農のサポートをしています。生産者と一緒に、安全で高品質な農産物づくりを目指して挑戦を続けています。フィルドマンと生産者とは、畑のパートナーなのです。

フィルドマンが実現するシステム

フィルドマンと生産者は、畑のパートナー

作付け計画からのトータルサポート

契約内容の説明〜契約まで

- ユーザー様から品質情報や消費状況を受け、契約栽培の契約内容に反映させます。生産者一件一件を訪問し、その年の契約内容・農産物の情勢などをご説明して契約を結びます。

- 一部の生産者は特別な栽培法で栽培しており、私どもを通してメーカー様につながっています。3月頃に説明会を開いています。

- 私どもが積極的にお勧めする契約では、有機物を上手に利用して化学肥料を出来るだけ使用しない施肥設計を提案しています。

時期 12月〜3月

播種をします

播種時に生産者を訪問して播種作業確認。

- 作物には、播種するのに適した時期・気候・土の条件があります。

- 播種するにあたり、施肥量・播種深度・株間・種数などが土条件や品種に適しているか確認します。

時期 4月〜5月

管理作業

生育期間中は作物の様子を見ながら生産者にアドバイスをしています。

- 十勝の生産者は一件当たり30〜40haの農場を持っており、大規模になると、100haを超す農場もあります。生産者が多くの作業をしながら、すべての作物を確認するのは極めて難しい状況です。そんな中、フィルドマンがたくさんの畑を見る中で流行している病気や作物の生育状況などを把握し、生産者に的確なアドバイスをすることができます。

- 木酢などの人体に無害な有機物由来の資材の利用で農薬の散布を極力減らしたり、化学肥料での追肥ではなく有機物での追肥方法などを提案し、できるだけ安全で安心な農産物を生産してもらえるように指導しています。

- 6月〜8月の月末に豆類の、中旬に馬鈴薯の作況調査をしています。これらのデータを集計して、すぐに生産者に知らせることにより、その年の生育状況を伝え、その対処方法などのアドバイスが可能となります。

時期 6月〜8月

収穫

生育期間中は作物の様子を見ながら生産者にアドバイスをしています。

- 農産物の収穫時期はほとんど秋です。特に手のかかる農産物は馬鈴薯と豆類で、この時期は突発的な雨も多く、収穫時期に雨に当たってしまうと品質低下につながります。フィルドマンは、畑を見ながら適切な収穫方法・時期をアドバイスします。

時期 9月〜10月

反省と来年に向けて

生産者を訪問し、その年の反省と翌年に向けての作付計画などについて話します。

- フィルドマンと生産者で話し合い、次年度以降どのようにすれば改善できるかを共に考え、アドバイスします。

時期 11月〜12月

FFCテクノロジーとは

FFCテクノロジーとは、三重県の赤塚グループが開発・推進している、水を活性化する技術です。各種FFC資材は、農業をはじめ様々な産業で使用され、品質や安全性の向上、環境改善に役立てられています。FFCについての詳細は

農産物の安心・安全、環境問題への取り組み

植物本来の生命力を生かす農法

FFCを農業に使用することにより、土壌環境を改善し、植物の生命力を引き出します。その結果、農薬の使用を抑え健康に与える影響を緩和したり、環境ストレスから作物を守ることにより、味や風味の向上が期待できます。また、農薬や化学肥料の使用を減らすことで汚染から環境を守ります。アグリシステムでのFFCを使用した取り組み

私どもではFFC資材を農業に取り入れ、安全・安心な作物を消費者に提供しようと考え、 FFCを使用した小豆と大豆の栽培を帯広市幸福町を中心とした生産者の皆様と取り組んでいます。FFCパイロゲンを使用した契約内容

2. FFCテクノロジーを使用したぼかし肥料を施肥

3. FFC資材で処理した希釈液を生育期間中3回以上散布する

4. 化学肥料・農薬を北海道基準の半分以下しか使用しない特別栽培

以上のように私どもでは生産者と協力し、FFC資材を使用することで、作物の味や風味を向上させ、生育中に使用した農薬や化学肥料の害を排除した安全な農産物を消費者の皆様に提供しています。

以上のように私どもでは生産者と協力し、FFC資材を使用することで、作物の味や風味を向上させ、生育中に使用した農薬や化学肥料の害を排除した安全な農産物を消費者の皆様に提供しています。この契約を行ってFFCテクノロジーの目に見える効果を実感したのは、除草剤を使用した後にFFC資材を使用すると、作物はもとより除草剤を散布された草の生育も向上したことです。また、一般と上記契約の小豆を食べ比べると、一般の小豆よりもFFCを使用した小豆の方が、えぐみがありません。

FFC資材を使用した小豆は、食の安全や食味の違いに共感していただいている静岡県の和菓子メーカーに直接使用してもらうことができています。また、直接メーカーヘ販売することによりメーカーからの圃場視察や、和菓子メーカーヘの視察研修を行うなど、生産者と消費者のお互いの顔が見える農業を可能にしています。皆様もぜひF FCを使用して、食の安全安心・食味の向上・環境問題への取り組みを行いませんか?

FFC資材を使用した小豆は、食の安全や食味の違いに共感していただいている静岡県の和菓子メーカーに直接使用してもらうことができています。また、直接メーカーヘ販売することによりメーカーからの圃場視察や、和菓子メーカーヘの視察研修を行うなど、生産者と消費者のお互いの顔が見える農業を可能にしています。皆様もぜひF FCを使用して、食の安全安心・食味の向上・環境問題への取り組みを行いませんか?

家庭で出来るEM活用

EMは使う場面を選びません。日常生活のあらゆる場面でもEMの効果を発揮させることができます。その使用例の一部ご紹介いたします。

1.米のとぎ汁EM発酵液

現在、河川や海洋汚染の強い原因のひとつとなっているのが家庭から排出される米のとぎ汁にあります。それは、米のとぎ汁には脂肪酸やデンプンなどの栄養素が豊富に含まれるため、すでに腐敗菌に多数占領されている大部分の日本の河川に流れ出ることで腐敗菌の格好のエサとなってしまい、さらなる腐敗菌の増殖を誘導することにあります。この米のとぎ汁による河川の汚染は我々が想像する以上に深刻で、赤潮の発生や湖沼の富栄養化現象などの多くは、家庭から出される米のとぎ汁液に原因があるともいわれています。しかし、EMを活用することにより、これまで環境汚染源であった米のとぎ汁が、いっきに環境浄化源へと変身させることが可能です。

こうして作成した米のとぎ汁EM発酵液は家庭菜園、掃除や洗濯などに利用することができます。例えば、バケツの水にEM発酵液をキャップ一杯くらい(100〜1000倍希釈)に薄めたものを家庭菜園では水やりに、掃除には霧吹きスプレー等を使って散布し雑巾がけします。

2.EM生ゴミ発酵処理

家庭から出る一般廃棄物処理にかかる費用は年間約1兆3,000億円以上といわれており、しかも排出量は年約3〜4%ずつ増えています。しかし、EMを使えば生ゴミを最高に上質な発酵有機肥料にすることができるため、現在、全国のNPO団体や地方自治体、小中学校等でEMを活用した生ゴミの発酵堆肥化運動が盛んに行われています。例えば、茨城県取手市のNPO法人「緑の会」では取手市の約1,000世帯を対象に生ゴミの回収、EMによる発酵堆肥化活動がボランティアを中心に行われており、2006年からは市の委託事業として行われています。回収された生ゴミはEM処理されたのち3ヶ月間熟成させて堆肥化させたのち、試験農園やモニター家庭で使用されています。このように毎日台所から排出される生ゴミは、捨ててしまえばただのゴミですが、EMを使えば上質な発酵堆肥、すなわち資源に変えることができます。

3.EMで水場の掃除

トイレが臭かったり、風呂や台所の排水溝がにおったりするのは、すべて腐敗菌や悪玉菌のしわざです。具体的には、腐敗菌が有機物を分解するときに発生するアンモニアや硫化水素、メタンなどが原因です。特に水場では溜まったアカなどをエサにして腐敗菌が増えやすいため、腐敗菌がヌメリや悪臭を発生させます。そのため普通は、水場の消臭のためには除菌をすることが当たり前となっており、テレビコマーシャルでは盛んにトイレや風呂場の強力殺菌洗剤を宣伝しています。しかし、先に説明したとおり、地球は“微生物の海”のですから、そのなかで瞬間的に除菌や殺菌ができたとしても、いずれまたすぐに腐敗菌に占領されてしまいますし、そのあと流れ出た河川にも強く悪い影響を与えてしまいます。したがって、我々は“微生物の海”に住む以上、「彼らをいかに殺すか」よりも「彼らといかに仲良く付き合うか」を考えたほうが利口なのではないでしょうか。EMを水場の掃除に利用すると、善玉菌が環境を占領するので、腐敗菌の増殖を抑制し、消臭します。しかも、EMが下水管やトイレに定着すると、こびりついた汚れを分解して抗酸化物質を作るので、トイレや風呂場、下水管だけでなく、流れ出た川も海もきれいにします。具体的な使用方法はEM活性液や米のとぎ汁発酵液を、下水管やトイレにそのまま流したり、霧吹きでスプレーや雑巾がけなどします。さきに説明したとおり、EMの効果は、EMを連用して、EMがその環境に定着したときに始めて発揮されます。したがって、EMの効果が出るまで使い続けることにあるといえます。

生きた土の復活を願って

弊社では「生きた土」「健全な作物」「人間の健康」の三つを企業理念として掲げています。昨今、食の安全に対する危機意識は特に高まっており、企業もそれに対応してゆかなければならない時代に突入したと考えております。われわれは可能な限り、化学物質に頼らない安全で安心なEM等の有機農業技術の研究と普及、活用に努めながら、日本の食に対する責任を果たしてゆきたいと考えております。

| <<前へ |

世界に広がるEM技術

EMの応用分野は農業、畜産、水産、医療、建築、水質浄化、学校教育、福祉、生活全般・・・と幅広く活用されています。現在、EMは北中南米やアジア、アフリカなど世界150カ国以上の国々に普及し、50カ国以上の工場でEMが生産されています。日本国内ではEMを普及するために設立されたNPO(非営利団体)は100余、EMの普及に携わっている任意団体は1,000を超えるといわれ、プール清掃や給食生ごみリサイクルなどにEMを活用している全国の小中学校は平成18年8月の段階で855校と報告されています。

EM技術について

次に各分野で応用されるEM技術についていくつか簡単にご説明します。

1.EM農法

EMは褐色液体状の資材です。これを潅水や葉面散布時に水に薄めて(100〜1000倍希釈)畑に散布します。また、米ぬかや魚粉等の有機物をEMで発酵させたものをEMボカシと呼び、肥料として使用します。EMの効果は、環境中でEMが増殖し、多様な抗酸化物質を産生して、その機能性が現れたときにはじめて発揮されます。したがって、EM使用法の基本はEMの密度が高まり、その効果が現れるまで使い続けることにあるといえます。これに成功すると、作物は無農薬、無化学肥料で、従来の2倍以上の収量増産も不可能ではなく、しかも超高品質な生産物の収穫が可能となることは、過去の数多くの事例が証明しています。また、特記すべきことは、農薬や化学肥料を必要としないので、コストの大幅な削減も同時に達成できます。

2.EM畜産・酪農

EMを家畜の飼料に混ぜたり、飲み水に添加させて家畜の体内に十分にEMを取り込ませます。 こうすることで、家畜体内の腸内細菌のバランスが整えられ、家畜は健康となるため、罹病率が低下し、薬剤使用量を減少させることができます。一方で、育成率や増体率は向上し、肉質・乳質も向上します。また、排泄物は初めから有用菌が住み着いているため、堆肥化する際にも有効に働き、堆肥化期間の短縮や質の向上がみられます。また、畜床や天井にEMを日に数回散布することで畜舎の悪臭は除去され、ハエ等の衛生害虫が発生しなくなります。これにより家畜自身の臭気によるストレスは軽減され、作業者にとっても衛生的な環境で作業ができるようになります。

3.EM水質浄化

現在、日本の主要河川の水質浄化活動にEMが盛んに使用されています。例えば、大阪市漁協組合が行っている大阪湾再生事業では、釣堀を改造した170トン水槽でEMを培養して道頓堀川へと投入しています(平成16年〜)。その結果、水底に堆積していたヘドロ50センチが約半年で消えて砂地へと変化し、2年目には水泳ができる大腸菌レベルにまで下がりました。また、下流域の淀川河口では、シジミが大量に採れるようになり(漁獲量6.7倍)、「ナニワベッコウシジミ」として市場に再デビューを果たしています。

その成果を受けて、「日本橋」保存会が行っている日本橋川浄化プロジェクトではEM培養装置1トンタンク10基を設置し、週15トンのEMを流しています。その結果、ヘドロの臭いが消え、また橋からスズキやボラの遡上が確認されています。また、日本一汚い川ワースト1位であった奈良県大和川ではEM浄化活動により、今ではアユが遡上する川へと変身を遂げています。

| <<前へ | 次へ>> |

EMとは1980年に琉球大学農学部比嘉照夫教授によって開発された有用(Effective)な微生物群(Micro-organisms)のことで、自然界に存在する発酵や組成の働きをもつ光合成菌、乳酸菌、酵母菌等の有用微生物を複合培養した資材。

微生物界のしくみ

次にEMのはたらきについてさらに理解を深めるため、微生物の世界のしくみについて簡単に勉強してみましょう。

自然環境中には植物や人間に病気を起こしたり、川や海を汚染させる働きをもつ悪玉菌(腐敗菌)が約10%存在しています。反対に植物や人間の健康に効果があり、環境を浄化させる働きがある善玉菌(発酵菌)も約10%存在しています。のこりの80%は日和見菌群といって、自分達だけでは腐敗も発酵もリードできず、勢力の強い微生物のいいなりになるという性質があります。したがって、その環境中の悪玉菌の総数が善玉菌より多くなってしまうと、日和見菌群は悪玉菌にしたがい、みな悪玉菌と同じ性質(腐敗)を持つようになります。一般に農薬や化学肥料、除草剤、殺虫剤などの化学資材はどれも悪玉菌のはたらきを助長するため、現在の化学農法の弊害はこの現象によって起きているといえます。

しかし、逆もまた然りで、善玉菌の数が悪玉菌を圧倒すれば、日和見菌は善玉菌のはたらきを助けるようになります。その環境下では、動植物が生き生きと健康に育ち、土壌も生命に満ちた「生きた土」となります。

このような土壌では生の有機物や堆肥を入れても腐敗することなく、たちまち発酵分解されてボカシ化します。そこで、EMは特にこの善玉的性質がつよい微生物ばかりを自然界から選抜したものなので、環境中に散布されると善玉菌のつよい援軍となり、シーソーを発酵・蘇生型へと導くため、環境を浄化します。

身近な微生物の数

地球は微生物の海に支配されている |

|

上の表を見てわかるように、微生物は人間の体をはじめとする、土、水、空気・・・と地球環境のすべてに存在しており、地球は微生物の海に支配されているといっても過言ではありません。そして、これらも例外なく、先に説明した微生物のシーソーゲームを常に競争しています。ですから、環境中の善玉菌を応援し、蘇生型へと導くEM技術の応用範囲は無限かつ万能であるといえるのです。

| <<前へ | 次へ>> |

EMとは...

1980年に琉球大学農学部比嘉照夫教授によって開発された有用(Effective)な微生物群(Micro-organisms)のことで、自然界に存在する発酵や蘇生の働きをもつ光合成細菌、乳酸菌、酵母菌等の有用微生物を複合培養した資材。

自然界には大きく分けて蘇生と崩壊という二つの方向性があります。蘇生の方向性に進むと、すべてのものが生き生きとし、健全な状態を維持するようになります。反対に崩壊の方向に変わると、腐敗や汚染が進み、病気が発生し、すべてのものがだめになってしまいます。この方向性を左右しているのが、私たちの目には見えない生命の最小単位の微生物であるということが最近わかってきました。 たとえば土の中で蘇生型の微生物(善玉菌)が優勢なところでは、植物が驚くほどすくすく育ち、病気にもかからず、虫も寄ってきません。

たとえば土の中で蘇生型の微生物(善玉菌)が優勢なところでは、植物が驚くほどすくすく育ち、病気にもかからず、虫も寄ってきません。

また農薬や化学肥料をまったく必要としないので、土壌がどんどんよくなっていきます。反対に崩壊型の微生物(悪玉菌)に支配された土だと、植物は病気がちで弱々しく、害虫がたくさん集まってきて、農薬や化学肥料の支えがなければまともに育ちません。しかし、農薬や化学肥料を多用すると、土壌はやがて崩壊型の微生物に支配されるようになるため、しだいに連作障害や病害が多発するようになり、なにも育たない腐敗型の「死んだ土」となってしまいます。こうして農薬や化学肥料を多用する現在の日本の土壌の約9割以上はこのような腐敗型にあるといわれており、国土は崩壊の方向へ進んでいます。

しかし、このような問題のある土壌を蘇生の方向へ転換させる力をもつ微生物が「EM」なのです。

EMとは英語の「有用」(Effective)と「微生物」(Micro-organisms)を組み合わせた造語で、その中身は自然界に普通に存在し、蘇生の方向性をもつ微生物をたくさん集めたものです。

たとえばパン生地や酒をつくる酵母菌、納豆をつくる納豆菌、ヨーグルトをつくる乳酸菌、味噌やしょうゆをつくる麹菌などの微生物を集めて一緒に培養したものです。したがって、EMは特定のEM菌と呼ばれるような微生物を含んでいるわけではありません。

EMが土の中で増殖すると、微生物のつくり出す抗酸化物質により土壌は浄化され蘇生系となり、植物が生き生きと育ちます。

また、アミノ酸や有機酸、多糖類、ビタミンなどの植物の栄養になるものを分泌するため、EM農法に成功すると農薬や化学肥料を一切使わずに、高品質でしかも超多収といった成果が得られるようになります。

| 次へ>> |

アースジェネターはバチルス菌、乳酸菌、酵母などの複数の有効な微生物をバランスよく組み合わせた土壌微生物です。

主に牛にエサと一緒にたべさせて使用します。(1日1頭3〜5g)

アースジェネターは、地球にまだ現在のような大気の組成ではない太古の昔に硫化水素などの有毒ガスをエサにして生きていた微生物と同属の種類の菌を含んでいます。ですので、現在の人間や環境にとって都合の悪いものをエサにできるので有効に環境保全に役立つのです。

良質なぼかし肥料を安定生産できます。

- 米ぬかや、穀物残渣などを原料にアースジェネターで短期間に分解のすすんだ良質なぼかし肥料を 製造できます。本来ぼかし肥料は原料の状態や水分により、微妙な管理が必要ですが複数の菌がうまく 連携して働くので発酵管理が非常に楽で失敗(腐敗)がありません。できたぼかし肥料はアミノ酸化し て作物の吸収が早いのが特徴です。

- このぼかし肥料を作物栽培に積極利用することで大幅に化学肥料を節減できるため地力の回復・維持 そして地下水汚染を防止します。

アースジェネターを使用しつづけると…..

化学肥料だけで栽培をつづけると、とりあえず見た目は立派な作物ができます。しかし、中身は酸化(サビています)していて、それを摂取する人間の健康を損ないます。もちろん、炭素の収奪を受けた畑は有機物の還元(良い状態で)を受けないと急速に地力を失い、生産力が低下します。作物は弱くなり、病害虫の標的になり農薬なしでは栽培できなくなります。 アースジェネターで作った堆肥やぼかしを使用しつづけると、畑は蘇生に向かい健全な土壌作りに役立ちます。土が変われば、化学肥料に頼らずに低コストでの栽培が実現し、できた作物は抗酸化力を持ち、それを摂取する人間の健康に寄与します。土づくりの具体的な方法

小麦残渣は鋤き込まず表層土(15㎝)で土中発酵させ土づくりと減肥!

1. 小麦残渣が悪影響を及ぼしています。

| 小麦を収穫後の畑には、茎葉と根をあわせ1〜2トン/10aの有機物が残り、C/N比は60〜70と 高く分解しにくいものです。また、収穫直前まで殺菌剤を使用しており、さらに分解しづらくな っています。 |

| プラウ耕をすると嫌気状態になり分解が遅れ、翌年になって腐敗し、アンモニアガスを出して根 腐れの原因になります。また、アンモニアガスはpHが高く馬鈴薯そうか病の原因にもなります。 |

2. 小麦残渣を土中発酵させ土づくり。

| 微生物の働きで麦稈を表層土で発酵させると、堆肥の代わりとなり土を団粒化し、土壌病害を 抑制します。 |

| 土壌が肥沃になり翌年の肥料を減肥できます。 |

3. 実践方法

| 小麦収穫後チョッパーをかけ粗大有機物を細かく砕きます。 |

| エバーアミノを10a当り50kg、ブロードキャスターなどで散布します。 |

| ただちにディスクハロー、パワーハローをかけ荒く表層土と麦稈・エバーアミノを混ぜます。 |

| そのまま2週間以上放置します。 |

| 微生物が麦稈を分解し土壌の団粒化が進むので、土が肥沃になります。 |

ビート後不耕起で土づくりと減肥・病害抑制!

1. ビートトップが原因となる異常生育と品質低下が起こっています

| ビートトップは窒素4〜8kg/10a、カリ18〜25kg/10aの肥料分を含んでいます。 |

| ビート後で秋起こしをすると茎葉の分解が遅れ、肥料分が翌年の夏以降に効いてしまいます。 |

| 翌年の作物が窒素過多の軟弱徒長になり病害虫に弱くなります。 |

| 作物の生育ステージを狂わせ、品質を低下させます。 |

| プラウ耕によって耕盤層が形成され、表層と下層の水分の行き来がなくなるので湿害・旱魃の 被害が出やすくなり、さらに春は雪解け水が貯まるので地温が上がりにくくなります。 |

| 過剰な硝酸態窒素が地下水を汚染します。 |

2. ビート後のプラウ耕をやめ、分解を早め減肥をすることができます。

| 秋のプラウ耕をやめて微生物の力で表層分解させると、肥料分を早く効かせることができます。 |

| 施肥量を大幅に減らすことができ、健全生育となり品質も上がります。 |

| サブソイラを併用することによって、耕盤層がなくなり土の団粒化が進みます。 |

3. 実践方法

| 秋起こしをしない、作業が大幅に軽減できます。 |

| エバーアミノを10a当り50kg、ブロードキャスターなどで散布する。 |

| ただちにディスクハロー、パワーハローをかけ荒く表層土とビートトップ・エバーアミノを 混ぜます。 |

| 冬の間にビートトップは分解され、土の団粒化・肥料分の有効化が進みます。 |

| 春はサブソイラやチゼルを時速2〜3kmでゆっくりかけ耕盤層に亀裂を入れるようにします。 |

緑肥利用で土壌病害を抑制し、畑に貯まったリン酸を利用できます。

1. 線虫の増加から化成肥料の使用量が増えています。

| 豆類・馬鈴薯・小麦・ニンジンなどの共通の土壌病害「キタネグサレセンチュウ」の密度が増加 しています。 |

| 小豆・菜豆で20%の減収が起こっており、または多肥によって減収を補っています。 |

2. 土壌中の不溶性のリン酸が貯まっています。

| リン酸吸収係数の高い十勝の黒ボク土ではリン酸肥料の多投により、土壌に数十年分のリン酸が 貯まっています。 |

| リン酸肥料の枯渇と高騰により、これまでの様な多投は継続できなくなります。 |

3. ヘイオーツの利用によって線虫密度低下させることができます。

| キタネグサレセンチュウの非寄主作物であるヘイオーツを栽培することによってセンチュウ 密度を減らし被害を軽減できます。 |

4. ひまわりの利用によってVA菌根菌を増やし、土壌中の不溶性リン酸を利用できます。

| VA菌根菌は作物の根に共生し、植物が利用できないリン酸を溶かし作物に供給します。 |

| ひまわりは土壌中のVA菌根菌の大幅に増殖させて土中リン酸を利用できるため、翌年のリン酸 施肥量を大幅に減らすことができます。 |

5. 小麦後作緑肥としてヘイオーツとひまわりを混植します。

微生物資材を加えた堆肥で土づくりと肥料の節減が可能です。

1. 腐敗した堆肥施用が悪影響を及ぼしています。

| 畜産の大規模化・敷料の高騰などで堆肥中の敷料の割合が減少し、非常に水分の高い堆肥になっ ているため、品質が低下しています。 |

| 肉牛農家では堆肥を乾燥させ、敷料として再利用しているところも増え、排泄物の割合が高まり 発酵しにくく、悪臭が発生しています。 |

| 未熟で腐敗した堆肥を畑に入れることは、土中で腐敗分解をおこし、作物へのガス害や病害虫の 蔓延、腐敗型の微生物を増加させてしまいます。 |

2. 微生物資材と麦稈・豆殻などを加えて堆肥を発酵分解させます。

| 牛に複合微生物資材アースジェネターを給餌します |

| または堆肥に1t当り30kgのエバーアミノを均等に混ぜます。 |

| 分解前の堆肥は水分55〜60%、C/N比20〜40が最適です。麦稈・豆殻などを混ぜて調整するこ とができます。 |

| 目安は手で強く握ると指の間から水がにじみ出る、塊にはなるが簡単に崩れる状態で、手のひら にはべとつきは残りません。 |

| 適度な水分と酸素とC/N比で微生物の活動が活性化され、急速に分解が進みます。温度の上がり すぎに注意して、切り返しを2回ほど行います。 |

3. 発酵堆肥で土中発酵・土づくりと減肥ができます。

| 堆肥中の有機物が発酵し微生物を高密度に含んでいるため、作物の生育に悪影響を与えず、肥料 効果も安定して期待できます。堆肥1t当り窒素1kg、カリ4kgの減肥が可能。 |

| 前述した麦稈分解やビートトップの処理時にエバーアミノの代わりに施用することができ、経費 を削減することができます。 |

貝化石の施用によって馬鈴薯そうか病を軽減でき食味も向上させます。

1. 馬鈴薯のカルシウム不足による悪影響が出ています。

| そうか病はpHが高いと発生しやすいため、馬鈴薯への炭カルなどの施用はほとんど行われてい ないためカルシウム不足になっています。 |

| カルシウムは細胞壁・細胞膜の成分であり、不足すると芋の表面も弱くなり、そうか病菌が簡単 に侵入してしまいます。 |

| カルシウムが不足するとマグネシウム・カリの吸収も悪くなり、窒素過多の軟弱徒長の生育で、 病害虫に弱くなり、ライマン価も上がりません。 |

2. 貝化石によって微生物が増殖し、土が団粒化します。

| 貝化石にバランスよく含まれるミネラルが生育を健全にし、微生物の繁殖を活発にします。 |

| 貝化石は多孔質構造で有用な放線菌・細菌の住処となり、その繁殖を促し、土壌の団粒化も 進めます。 |

3. 貝化石の施用で馬鈴薯そうか病を軽減し、ライマン価も上がります。

| 10a当り60kgの貝化石を作条に施用します。 |

| 土壌微生物の種類・量が増え、微生物同士の拮抗作用により、そうか病の多発を抑えることが できます。 |

| 馬鈴薯のカルシウム吸収がよくなり、細胞が硬くなり病害虫に強くなります。 |

| 作物が健全生育となり窒素過多の生育が抑えられるため、ライマン価が正常に上昇します。 |

注)馬鈴薯そうか病の根本的な対策は、継続的な土づくりしかありません。

| 馬鈴薯そうか病は現在の土壌状態を象徴している病気で、土の団粒化が壊れている・微生物叢が 単純化している・多肥栽培をしている・輪作が崩れている圃場で被害が多発します。 |

| そうか病密度や土壌の状態・天候によっては、基肥で貝化石を施用するだけではの十分な効果が 出ない場合があります。 |

| そうか病の根本的な対策は土づくりです。未熟有機物の適正処理・化成肥料や農薬の低減・貝化 石の定期的な施用・緑肥の導入などにより、微生物層の改善・土の団粒化の促進をはからなけれ ば根絶することはできません。 |

エバーアミノ

土壌中の微生物を活性化し、土をやわらかくします。

| 米ぬか、豆屑、魚粕、鶏糞などを原料にアースジェネターで発酵させたぼかし肥です。多くの有 用微生物を含んでいます。 |

| 種菌と使用しているアースジェネターは好気性菌・嫌気性菌を含む複合微生物で、強力な有機物 分解能力があります。 |

アミノ酸態窒素の供給で冷害に強く作物の生育を助けます。

|

|

微生物活性試験

| 試験 方法 |

95種類の炭素サンプルをセットした試料にエバーアミノと他社製ぼかしの抽出液をか け、2日間放置します。炭素の分解が進むと試料は紫色に変色します。 |

| 結果 | 写真は2日後の試料の様子です。エバーアミノ抽出液をかけた方は、ほとんどのサンプ ルが変色しており、あらゆる炭素を分解する能力があることがわかります。 エバーアミノの有機物分解能力が優れていることを証明して |

使用

| 使用方法 | 適用 | 10a使用量(kg) |

| 豆類の追肥 | 増収 | 全層30〜45kg施用してカルチ・培土などで混和 |

| 馬鈴薯の基肥 | 土壌病害予防・ 軽減 | 45〜60kgを作条に施用。培土前に全層散布でも可 |

| 長芋基肥・追肥 | 増収 | 30〜40kgを数回に分けて散布 |

| 作物全般 | 残渣の分解促進・ 土づくり |

全層50kg施用。ディスクハローなどで表層土と混和 |

ミネマジック(貝化石)

作物が吸収しやすい水溶性カルシウムとミネラルをバランスよく含んでいます。

|

|

土壌微生物を増殖させます。

| ミネラル分は微生物の餌となり活動を活発化させます。 |

| 貝化石は表面に0.1μmほどの小さな孔隙がおおい多孔質構造をしており、有益な放線菌や細菌 の住処となり、土壌微生物の繁殖を増進させます。 |

土壌の団粒化を促進させます。

| 土の団粒化を促進し通気性・保水性・排水性が改善され、作物の根張りがよくなり健全生 育で食味の向上・増収が期待できます。 |

そうか病抑制試験

平成18年試験 ミネマジックのそうか病抑制および増収効果

試験方法

|

施肥(すべて作条)

|

使用例

| 使用方法 | 適用 | 10a使用量(kg) |

| 馬鈴薯の基肥 | 土壌病害予防・軽減 | 作条に10a当たり45〜60kg施用 |

| ビートの基肥 | 増収・糖度上昇 | 全層100kg又は作条40kg |

| 小麦の基肥 | 倒伏予防・増収 | 全層100kg施用 |

| 豆類の基肥 | 増収 | 作条に10a当たり20〜40kg施用 |

| 野菜類 | 軟腐病の予防・軽減 | 全層100kg又は作条40kg |

| 作物全般 | 微生物増殖・土づくり | 収穫後に全層100kg施用 |

| <<前へ |

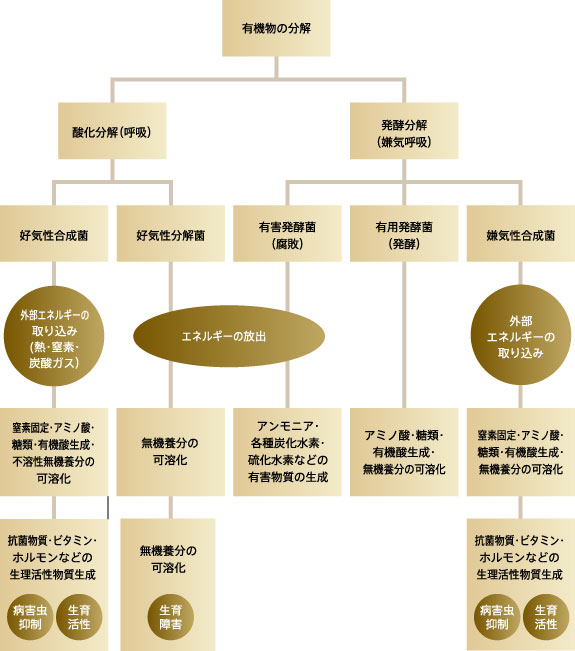

4. 微生物の機能

土壌には様々な微生物が存在していますが、大きく分けると分解系と合成系に分けられます。さらに分解には有用発酵と有害発酵があり、一般的には発酵と腐敗として区別されています。腐敗とは有機物の分解過程で、微生物活動によって多量のエネルギーをガスや熱として放出し、有害な中間物質の生成をともないながら、急速に無機化することで、さらに分解が進みすべての分解が終わった状態を腐熟と呼びます。これに対して発酵は、エネルギーの放出は少なく、短期間に有機物を吸収可能な状態に分解することです。これらの違いは、分解物を利用するものにとって有効かどうかが基準となり、腐敗は分解過程で有害物質を出し、さらに多くのエネルギーが失われるため有機物の利用効率が悪い、発酵は有機物をより効率よく利用できるということです。

また、合成系とは分解によってつくられた物質を利用して、窒素固定や光合成などで外部のエネルギーを取り込むことです。

5. 理想の土づくり

土壌中には発酵・腐敗・合成のそれぞれをおこなう微生物が同居しており、同時にすべての系が進行しています。どの系をおこなう微生物の割合が高いかによって、土壌のよしあしが決まっています。理想的な土壌では、発酵系と合成系をおこなう微生物の割合が高く、互いに連動している土壌です。

乳酸菌や酵母などを主体とした発酵微生物が多くいる土壌では、生の有機物を施用すると香ばしい発酵臭がして、こうじカビが多く繁殖します。有機物は分解され、その副産物としてアミノ酸、糖類、ビタミンや生理活性物質がつくられ土壌中に多くなります。それらを作物が利用して生育が非常によくなります。また、フザリウムなどの病原菌の繁殖も抑制するため病気も発生しにくくなります。

光合成細菌や藻菌類、窒素固定菌などの合成系微生物が多くいる土壌では、少量の有機物の施用でも土壌は肥沃化します。もっとも有名なものが、マメ科植物の根に共生する根粒菌です。根粒菌は空気中の窒素を固定し、マメ科植物に提供します。一方マメ科植物は光合成で作ったブドウ糖を根粒菌へ供給するという共生関係を持っています。合成系の微生物を利用できれば化学肥料を施用しなくても、現状以上の収量を上げることも可能です。

理想の土づくりとは、発酵系と合成系の微生物を土壌中で優先的に定着させることです。そのためには、各種の微生物の特性を十分理解する必要があります。どんなに強力な微生物も土壌中に単一で定着させることはできませんし、微生物は互いに強く影響しあっています。自然界には数多くの有用な微生物が存在していますが、土壌微生物の世界は極めて複雑であり、自然発生的に発酵合成系の微生物が定着するのを待つよりも、必要な微生物を土に入れてやることのほうが効果的です。

また、前提として微生物が繁殖しやすい環境を整えてやることが、土づくり成功の鍵になります。そのためには、微生物の餌となる有機物をなるべく多くの種類施用することと、微生物の棲みかとなる多孔質の構造をした貝化石や炭を併用することが効果的です。

このようにして土づくりをした畑では、無農薬・無化学肥料で高品質・多収という従来の栽培技術では考えられない成果を得ることができます。

| <<前へ | 次へ>> |

1. 土の役割

土には「養分や水分を作物に供給する」「作物を支える」働きと、「土壌微生物の住処」としての役割があります。作物と土壌微生物との間には密接な関係があり、「土が肥えている」という意味には、肥料面での肥沃な土という意味と、土壌微生物の種類と量が豊富と言う意味もあります。良い土とは作物が養分や水を欲しいときに欲しい量を与える働きを持った土です。2. 土の構造・団粒構造

土は物理的に見ると三つの要素から構成されています。それぞれを固相、液相、気相といい、土の三相と呼ばれています。固相には鉱物などと落ち葉や動物の糞などの有機物に加え、生きている土壌生物や微生物も含まれます。固相には様々な養分が保持されおり、植物はこの養分を成長に利用しています。しかし、植物が根から養分を吸収するためには、適度な水(液相)・空気(気相)も必要です。大雨の後にも水が停滞しない排水性・旱魃のときにも根に水分を与えるための保水性・根に十分な空気を送り込む通気性を同時に実現するため、三相のバランスが重要です。三相のバランスは固相:液相:気相=4:3:3が理想と言われおり、森の土はこのバランスを保っています。

森に入り落ち葉の積もった下の土を観察してみると、土が小さな塊からつくられていることに気がつきます。この塊を顕微鏡で見るともっと小さな土壌粒子が結合して一つの塊が構成されており、こういった構造を土の「団粒構造」と呼びます。土壌粒子の結合間、さらにその塊の結合間には多くの隙間があり、このような隙間が通気性・排水性・保水性をもたらしています。

団粒構造がつくられる仕組みは、微生物が有機物などを分解する時に出す分泌物やミミズの糞などには粘性物質が含まれており、それらが接着剤となって団粒構造が発達するといわれています。つまり、土壌に微生物・ミミズなどが多く存在し、それらが活発に活動できる環境が整うと、土の団粒化はすすみます。

団粒構造はそれほど丈夫な構造物ではなく壊れやすいものです。また、一旦壊れたものを再生することが難しいものでもあります。もっともわかりやすい例が砂漠化した土地の土です。砂漠化した土は、ほとんど鉱物からなる固相で構成され、液相・気相の割合が小さくなっています。非常に乾燥しており、土壌粒子同士の結合も無くなり風が吹くと容易に運ばれてしまいます。日本でも毎年春先に偏西風に乗って中国から黄砂が飛んでくるという問題があります。こうなってしまった土では、砂漠化を食い止め緑の土地を再生することは非常に困難です。

そして、現在の多くの畑も団粒構造が破壊されてしまい、危機的な状態にあります。その原因は、プラウによる耕起とロータリーハローによる砕土、そしてトラクターなどの大型作業機械による踏圧で団粒構造は破壊され踏み固められてしまうことが大きな要因です。そのうえ化学肥料や農薬の大量に散布によって、土に棲むミミズや微生物などを殺してしまいます。特に除草剤や土壌病害防止のための土壌消毒の影響は甚大です。こういった土で団粒構造を再生させることは非常に難しくなっています。

「団粒構造」をつくり維持していくことが土づくりの基本です。

3. 農業生産にとっての「土」

先ほど「森の土」は理想的なバランスが保たれており団粒構造になっていると述べましたが、自然環境で植物が生育することと、農業生産として作物が生育することを較べると、土に求められる役割も大きく変わります。農業という経済行為の中では、単位面積あたりからの生産量または収益を高めることが目的となり、高品質な農産物を効率よく生産することが求められます。植物は太陽光エネルギーを利用して光合成を行い有機物の合成をしていますが、その利用効率は実際には1%以下といわれています。植物の葉緑体はすべての太陽光エネルギーを利用することはできません。

太陽光エネルギーの利用効率を高めるためには、植物が利用できない太陽光エネルギーを利用可能な光合成細菌の力を借りることや、すでに有機物として固定された動植物の残渣などを有機エネルギーとして間接的に利用する技術が必要です。

また、農薬や化学肥料に頼る近代農業は環境汚染の大きな原因となっています。病害虫対策として使用される農薬は、無害又は有益な生物でもすべて殺してしまいます。また、必要以上の化学肥料の施用によって地下水への硝酸態窒素の流亡による環境基準値を超える水質汚染、家畜や水田から発生するメタンガスは温室効果への影響が大きいです。さらに、原油の高騰、リン酸肥料を中心とした資源の枯渇と高騰も含め、近代農業は持続不可能な技術です。地球環境保全のためにも、持続可能な農業生産に転換する必要があり、微生物の利用以外に解決の道は無いといえます。

| 次へ>> |

化学肥料を多用することで生じる各種障害について

1. 病害を増やす

化学肥料は即効性であるため、作物は与えられたら順次その栄養分を取り込んで成長していきます。現在の日本農業は化学肥料を多用していますので、過剰なほどの栄養を作物に与えて、作物も過剰な栄養を取り込んでいます。必要以上の栄養分を取り込んでいるため、どっしりとした体形ではなく、ヒョロっとしていたり、ボテっとしていたり、あまり好ましい体形になっていません。人間で例えると肥満や虚弱体質などの状態です。そのような状態はお世辞にも健康とは言えず、やはり病気になりやすくなります。病気の治療や予防のために化学農薬を散布し、栄養を与え、不健康になる、という繰り返しになってしまいがちです。このように、化学肥料を多用すると色々な弊害が生じます。2. 団粒構造の破壊

日本は雨が多い気候のため、カルシウムなどの塩基類が洗い流され、自然に土壌が酸性に偏ってしまう傾向があります。ここでさらに化学肥料を多用すると、土壌がさらに酸性に傾いていきます。土壌が酸性になってしまうと生じる障害として、団粒構造の破壊が挙げられます。団粒構造の破壊は、団粒構造の形成に働いている多荷電金属が酸化状態から還元状態に移行する際に粘度鉱物と腐植複合物との結合が弱まることが主な原因となっています。団粒構造とは、土の微細粒がいくつかずつ接着されて塊をつくり、その小さい塊が集まってまた塊となり二重三重の塊を構成して出来た構造です。堆肥や牛糞や腐葉土といった有機質と、粘土を含んだ土の混合物の存在がもととなっています。その中で堆肥は地中の微生物により分解されて腐植となり、その腐植が糊のように土の粒子を接着させて塊を作り、団粒土となります。この団粒構造には内部に小さな間隙が、外部に大きな間隙があります。この大きな間隙により、水や空気の出入りがスムースになり、小さな間隙は絶えず水分と肥料成分を保有し、作物の根に供給しています。水ハケのよい性質と水モチの良い性質を兼ね備えている土は、必ず団粒構造が形成されています。農薬を広く使用することで、作物にとって有害な微生物と同時に必要な微生物も死滅させてしまい、団粒構造が形成できなくなり、化学肥料を多用するとこの団粒構造を失ってしまうのです。3. カドミウムリスク

化学肥料を多様している現在の日本農業の弊害として、カドミウム汚染も挙げられます。カドミウムは亜鉛と併せて産出される重金属です。化学肥料のうち、カドミウムを含有する過リン酸石灰を例にとれば、その原料の輸入リン鉱石には、アメリカフロリダ産では14ppm、モロッコ産26ppm、トーゴー産44ppm、ナウル共和国産80ppmものカドミウムがそれぞれ含有されているといわれています。肥料中における有害な重金属類については許容量が設定されていますが、農薬等による汚染との重複が考慮されたうえで設定されているのか否か、また、有害な重金属類を除去するための努力が行なわれているのか否か、非常に疑問です。このようなカドミウムを含んだ化学肥料により、土壌中のカドミウムは徐々に増加しています。土壌中のカドミウムは、土壌のpHが中性からアルカリ性では難溶であるため吸収されにくいですが、土壌の酸化条件により農作物に吸収、蓄積されます。日本国内の土壌は前述の通り酸性であるためカドミウムの溶け出しやすい環境であり、また化学肥料の多用によってより酸性化が進んでいます。このため食物はカドミウムによる汚染を受けやすい状況にあります。カドミウム汚染された食物を摂取し、体内に蓄積されていくと、腎臓機能に障害が生じ、それにより骨が侵されてしまいます。日本国内ではカドミウムによる環境汚染で発生したイタイイタイ病が問題となりました。またカドミウムとその化合物はWHOの下部機関IARCよりヒトに対して発癌性があると(Group1)勧告されています。4. 硝酸態窒素

土壌中の無機窒素は、アンモニア態窒素、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素の3つの形で存在します。有機物が分解されるとまずアンモニア態窒素が生成されますが、土壌中の硝酸菌の作用で亜硝酸態窒素を経て硝酸態窒素にまで変換されます。植物が根から吸収して利用できるのは硝酸態窒素だけですので、窒素固定菌がいない環境では生育できません。これを補うため、窒素肥料の中には硝酸態窒素が大量に含まれています。このような事情から硝酸態窒素を含む肥料が大量に施肥された結果、地下水が硝酸態窒素に汚染されたり、葉物野菜の中に大量の硝酸態窒素が残留するといった環境問題が起こっています。人間を含む動物が硝酸態窒素を大量に摂取すると、体内で亜硝酸態窒素に還元され、これがメトヘモグロビンと結合してメトヘモグロビン血症などの酸素欠乏症を引き起こす問題が指摘されています。5. 地下水河川や海洋汚染

1997年、農村では地下水の2割以上が硝酸態窒素の環境基準を上回ったと報告されました。汚染は悪化しているので、現在ではもっと基準違反が増えていると思われます。水道原水の20%以上は地下水から供給されているので、水道水さえも危険な水準に近づいてきています。硝酸態窒素は安定性の高い物質なので、浄水場では除去できません。このまま水道原水の汚染が進むと、取水を停止するか、検出値の低い水と混ぜて使うかの、二者択一です。減ることはないので、摂取量は増えていきます。水の硝酸態窒素汚染が始まったのは、化学肥料を用いるようになった大正末期からといわれています。地下水の硝酸態窒素は、約60%が化学肥料由来のものという試算もあるほどで、化学肥料の占める責任は決して小さくありません。また窒素だけでなく、リン酸なども河川や海洋へ流亡し、富栄養価が進んでいます。富栄養価が進むと、微生物が過剰に繁殖し、赤潮などを助長します。飲料水の危険性だけでなく、水産物にまで大きく影響しているのです。6. 枯渇

肥料の3大要素といわれる窒素・リン酸・カリウムのうち、窒素肥料の大部分はアンモニアが原料で、そのアンモニアは大気中の窒素と水素を高圧下で反応させて作るため窒素という成分だけを見ると無尽蔵に生産できますが、化石燃料等のエネルギーを用いて生成しています。原油高騰が続き、埋蔵量にも限界がある化石燃料を用いるという点では、やはり限りあるものと思わざるを得ません。また、リン酸とカリウムについては、それぞれリン鉱石、カリ鉱石が主原料となっており、その採掘資源の世界的枯渇が叫ばれています。日本農業に用いるリン酸の大部分は中国からの輸入に依存していましたが、中国は日本の10倍以上もの国民の食料を生産していくため、関税や輸出税などを設定するようになってきています。今後は今までのように簡単に輸入し、湯水のように畑に投入することはできなくなるでしょう。7. 持続可能でない理由

化学肥料を多用すれば、作物が軟弱になったり、土壌の団粒構造を破壊してしまったり、重金属や硝酸態窒素による食毒の危険性にさらされます。また、水産物への影響も深刻です。何より、今後は今までのように多用できなくなってきます。このような状況でも生産性を落とさずに食料を生産するためには、土づくりが必須になってきます。6. ポジティブリスト制度

平成18年までは、残留農薬の基準が設定された283の農薬類以外の残留農薬は、基本的に規制できませんでした。海外で使用が認められている農薬は700〜1,000種類とも言われ、しかも日本では食品の60%を輸入に頼っていることもあり、このギャップが引き起こす残留農薬が社会問題にまでなりました。そこで残留農薬の基準値がない農薬は一律0.01ppm(1ppmは百万分の1、0.0001%)で規制される、ポジティブリスト制度が平成18年からスタートしました。しかし、市場の混乱を避ける目的で残留農薬の基準値のないものは、経過措置として海外の基準値を暫定的に使用することで、758の農薬類について暫定値が適用されています。経過措置は平成18年から5年間とされ、この間に正規の評価によって残留農薬の基準が決められることになっています。この残留農薬の基準は、食品衛生法として国産、外国産の食品が規制され、残留農薬基準を超えるものは廃棄処分などが行われます。7. 農薬のドリフト(飛散)対策

農薬を散布するとその80%が地中や空気中に飛散することが知られています。地中に入るものに関してはある程度予測でき、農薬の土壌への残留などは残留農薬基準や農薬取締法などで対策されています。空気中への飛散(ドリフト)は、予測が難しい上に近隣の住宅や田畑、あるいは直接人への被害が考えられます。農薬の空気中へのドリフトは、農薬が液体や粉末・粒状などの種類、散布時の天気や湿度・風の強さ・風の向きなどの環境、人の手によるものやヘリコプター・飛行機・ラジコン等での散布の仕方などで大きく変わります。農薬のドリフト量は、風による影響が最も大きく、風下へ数十メートル、場合によっては50メートルを超える農薬のドリフトが分かっています。 ポジティブリスト制度の施行と共に残留農薬の基準が厳しくなることから、農薬の使用法や散布の仕方など、文書による通知や教育によるドリフト対策が行われました。しかし、農薬を使用する側のドリフトへの関心が高まってはいますが、ドリフト対策はあくまで対策であって規制ではありません。そのため農薬を使用する生産者の自主規制によるところが大きくなっています。8. 現状の農薬散布の問題点(耐性菌・耐性虫)

作物に病気を起こす細菌(バクテリア)や糸状菌(カビ)などは、植物から栄養を摂取して生活しています。このとき、バクテリアは細胞分裂を繰り返して驚異的な数に増殖し、カビは無数の胞子を作ります。動物や昆虫よりも、はるかに早く、そして多くの子孫を生み出す能力が備わっているのです。これら多くの個体の中にはある特殊な性質を持った個体が生まれることがあり、これを突然変異と言います。突然変異が自然に起こる確率は、1万分の1から10万分の1個と、とても低いのですが、驚異的な増殖能力を持つバクテリアやカビにとっては、それほど珍しくないことなのです。その特殊な性質がたまたま、ある農薬に強い性質だった場合には、もしその農薬を続けて使うと、耐性菌だけが生き残って増殖するために、農薬が効かなくなるのです。また、害虫についても同様の問題点があります。細菌等に比べると繁殖速度は遅いですが、殺虫剤や殺菌剤などを多用すれば、畑の生物相が単純化してしまいます。天敵不在の害虫が繁殖しやすくなったり、度重なる農薬散布で薬剤耐性の害虫が発生してしまう可能性は十分に考えられます。散布している殺菌剤や殺虫剤が、今は有効な農薬だとしても、いつまでも有効である保障は全くありません。より強力な農薬は、人にとってもより強力になってしまいます。9. 環境への負荷(生物多様性の破壊、土壌消毒)

殺菌剤や殺虫剤の散布によって死滅するのは悪い微生物だけではありません。作物にとって無害な微生物も必要な微生物も含めて大半の微生物を死滅させてしまいます。また、農薬は畑で殺菌殺虫した後、使いきれなかった部分が地下水に浸透し、河川へ流れ、海へ流れ出ます。04と05年度にテンサイと小麦が栽培されている北海道の売買川流域で、5月中旬-9月下旬に調査が行なわれ、アトラジン0.5、フルトラニル2.8、プロシミドン0.12、ペンシクロン0.3、メトラクロール0.9、レナシル0.77、NAC2.37、TPN0.02各ppb(いずれも最大値)が検出された、という結果も発表されています。北海道十勝地方を中心に最も広く行われている農薬で、耐性菌と河川汚染の心配がある農薬の1つにフルアジナム剤が挙げられます。馬鈴薯の疫病防除、小麦の雪腐れ防除、豆類の殺菌剤等で1,000〜2,000倍濃度で広く散布されています。また、馬鈴薯のソウカ病対策、甜菜の叢根病対策、キャベツ等の根こぶ病対策等で30〜40kg/10aで直接土壌へ散布しています。土の中も外もしっかり殺菌することで病気対策を行っていますが、同時に有用な微生物もしっかり殺菌してしまいますし、徐々に地下水〜河川へ成分を流亡させてしまっています。10.団粒構造の破壊

日本は雨が多い気候のため、カルシウムなどの塩基類が洗い流され、自然に土壌が酸性に偏ってしまう傾向があります。ここでさらに化学肥料を多用すると、土壌がさらに酸性に傾いていきます。土壌が酸性になってしまうと生じる障害として、団粒構造の破壊が挙げられます。団粒構造の破壊は、団粒構造の形成に働いている多荷電金属が酸化状態から還元状態に移行する際に粘度鉱物と腐植複合物との結合が弱まることが主な原因となっています。団粒構造とは、土の微細粒がいくつかずつ接着されて塊をつくり、その小さい塊が集まってまた塊となり二重三重の塊を構成してできた構造です。堆肥や牛糞や腐葉土といった有機質と、粘土を含んだ土の混合物の存在が元となっています。その中で堆肥は地中の微生物により分解されて腐植となり、その腐植が糊のように土の粒子を接着させて塊を作り、団粒土となります。この団粒構造には内部に小さな間隙が、外部に大きな間隙があります。この大きな間隙により、水や空気の出入りがスムーズになり、小さな間隙は絶えず水分と肥料成分を保有し、作物の根に供給しています。水ハケのよい性質と水モチの良い性質をかねそなえている土は、必ず団粒構造が形成されています。農薬を広く使用することで、作物にとって有害な微生物と同時に必要な微生物も死滅させてしまい、団粒構造が形成できなくなり、化学肥料を多用するとこの団粒構造を失ってしまうのです。| <<前へ |

4. 農薬の一日許容摂取量(ADI)

農薬の使用に関して規制され、私たちにとって身近な農作物や環境への農薬の残留性も規制されています。その残留農薬の基準となるのが、農薬の摂取上限値であるADI(Acceptable Daily Intake:一日許容摂取量)です。ADIの決め方は、動物実験で毎日農薬入りの餌を与え、解剖等により発がん性、3世代にわたる繁殖への影響、催奇形性、遺伝毒性など様々な検証が行われ、影響の出ない量を求められます。その結果、問題のない量を無毒性量(NOAEL)とし、それを安全係数として1/100したものを、人が農薬を一生にわたって、毎日摂取しても健康に影響の恐れのない体重1Kgあたりの上限値、一日許容摂取量(ADI)として算出されます。基本的にADIは、FAO(国連食糧農業機関)、WHO(世界保健機関)、合同食品規格委員会(CODEX)で決められます。このADIを元に、各国で残留農薬基準が決められますが、日本では厚生労働省によって策定されます。

5. 残留農薬基準

基本的に残留農薬の摂取基準値は、農作物から摂取される農薬以外に、肉や魚介類、水や空気などの環境からの影響を考慮して、ADIの80%を超えない値が設定されます。その過程は、FAO(国連食糧農業機関)、WHO(世界保健機関)、合同食品規格委員会(CODEX)等によって、実際に農薬を使用して農作物を栽培し、農薬の残留量を分析して基準値を設定します。この基準値の農薬が、食品に残留したと仮定し、国民栄養調査などを元に国民平均、幼小児、妊婦、高齢者の4つのグループごとに、1日に摂取しうる農薬の量を算出します。その数値をグループごとにADIと照らし合わせ80%を超えない場合は、これが残留基準値に設定されます。しかし、4つのグループのうち1つでも、ADIに対して80%を超える場合は、農産物の可食部(皮など食べない部分を除去)の残留農薬、調理加工後の残留農薬など、生活に近い状況によって1日に摂取しうる農薬の量を算出します。これでADIを超えない場合はその値を採用し、超える場合は基準値の最も低い値が採用されます。このような段階を経て、農作物それぞれに残留農薬の摂取基準が設定されます。平成15年から平成17年の東京都のデータのため、改正前の食品衛生法で規制されている83種の農薬に限られますが、以下の食品から基準値以下とはいえ、残留農薬が検出されたようです。| 産 地 | 種 類 | 品 名 |

| 国内産 | 野 菜 | キャベツ、キュウリ、しそ、チンゲン菜、トマト、にら、 白菜、パセリ、馬鈴薯、ピーマン、ほうれん草、水菜、レタス |

| 果 物 | 伊予柑、梨、ブドウ、メロン、リンゴ | |

| 外国産 | 野 菜 | アボガド、インゲン、枝豆、オクラ、かぼちゃ、きぬさや、 スナックエンドウ、セロリ、レモン |

| 果 物 | イチゴ、オレンジ、柿、クランベリー、グレープ、グレープフルーツ、 スウィーティ、チェリー、バナナ、ポンカン、マンゴー、メロン、ライチ |

農産物の残留農薬検査の統計結果

|

畜産物の残留農薬検査の統計結果

|

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

残留農薬検査法に関する問題点の中で、大きな問題点の1つは、残留している農薬が検出されないまま農産物が市場へ出回ることや、実際より低い値で検出されてしまうことではないでしょうか。新規登録農薬が年々増加しており、全体の農薬数が多いため、検査する農薬数も多くなってしまい、精密性も疑わしくなってきてしまいます。なぜ新しい農薬がどんどんつくられ、登録されてしまうのでしょうか? 新規登録農薬の増加は、一般消費者が農作物に求める品位と価格の安さが背景にあります。安くて形の綺麗な農作物をつくるためには、手間をかけずに管理ができ虫の被害もない野菜を作るために、農薬の散布が必要になってきます。このような消費者側からの要望に対応するため、改良に改良を重ねた農薬が新規登録され、総数が増加してきました。しかし消費者の中から農作物に綺麗さや価格の安さだけを求めずに、安全性について考えはじめる人々も出てきています。

| <<前へ | 次へ>> |

2. 化学物質過敏症

非常に微量の薬物やある種の化学物質の摂取によって健康被害の症状が引き起こされます。人体の薬物や化学物質に対する許容量を一定以上超えると引き起こされるとされており、個人差が大きいといわれています。化学物質の摂取許容量と同様に、発症原因および症状、その進行・回復速度や度合いも多種多様です。3. 農薬の被害

農薬の登録は基本的には農薬取締法で取り締まられています。必要とされる毒性試験の項目は表1の通り、約20項目ありますが、この毒性試験の結果は登録前に公表されることはなく、登録後もほとんど公開されません。試験結果をもとに外部の人が毒性を評価することはできませんし、すべて農水省に任されています。また、残留基準、安全使用基準といった基準は先の毒性試験と農薬会社が示した農薬の対象作物・散布量・濃度・使用時期などの適用方法とをあわせて、農作物への農薬の残留度が普通にその農作物を食べても害がないかどうかを判定する基準であり、農薬を散布する生産者があびる農薬量が考慮された基準ではありません。農薬使用者の被爆があった場合、安心できる材料はほとんど用意されておらず説明も不十分な状態です。例えば、安全使用上の注意事項には「散布は涼しい時間に行う、一人で長時間継続して作業しない、風向きなどに注意する」といったことが書かれていますが、水田や畑の地理的条件や個人的に農業をする人が多い状況を考えるとなかなか難しい面があるのではないでしょうか。 生産者については自己管理に任されていて、農薬による健康被害から生産者を守る保護法はありません。農薬の最大の使用者は生産者であり、また農薬は農作物の栽培補助として用いられることを目的としている以上、生産者に対する保護はあるべきではないでしょうか。登録に際して必要とされる毒性試験 |

○ 必要 △ 場合によっては提出 ×不要 |

| 食用 | 非食用 | 原体 | 製材 | ||

| 1 | 急性経口毒性試験成績 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 2 | 急性経皮毒性試験成績 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 3 | 急性吸入毒性試験成績 | ○ | ○ | ○ | ○ |

| 4 | 眼一次刺激性試験成績 | ○ | ○ | × | ○ |

| 5 | 皮膚一次刺激性試験成績 | ○ | ○ | × | ○ |

| 6 | 皮膚感作性試験成績 | ○ | ○ | × | ○ |

| 7 | 急性遅発性神経毒性試験成績 | ○ | ○ | ○ | × |

| 8 | 亜急性経口毒性試験成績 | ○ | ○ | ○ | × |

| 9 | 亜急性経皮毒性試験成績 | △ | △ | △ | × |

| 10 | 亜急性吸入毒性試験成績 | △ | △ | △ | × |

| 11 | 亜急性神経毒性試験成績 | △ | △ | △ | × |

| 12 | 慢性毒性試験成績 | ○ | △ | ○ | × |

| 13 | 発がん性試験成績 | ○ | △ | ○ | × |

| 14 | 繁殖試験成績 | ○ | △ | ○ | × |

| 15 | 催奇形試験成績 | ○ | ○ | ○ | × |

| 16 | 異変原性試験成績 | ○ | ○ | - | - |

| 17 | 生体内運命に関する試験成績 | ○ | ○ | - | - |

| 18 | 生体内に及ぼす影響に関する試験成績 | ○ | ○ | - | - |

| <<前へ | 次へ>> |

イギリスから輸入されて製剤化されていた除草剤パラコートは、1999年までは製造ライセンスを得て国内生産されていましたが、毒性が強く、自殺や他殺事件を数多く引き起こして問題になったことのある農薬でもあります。このように、一部の農薬はヒトに対して毒性を持つため、農業従事者に対する健康被害、あるいは農作物への残留農薬がしばしば問題となってきました。このため、今日では農薬の使用について、法律できびしく制限が加えられています。

1. 農薬の毒性

農薬の毒性について、その影響作用に応じて以下のように分類することができます。| 急性毒性 | 農薬の摂取直後に有害な作用が現れ、急死することもあります。 |

| 慢性毒性 | 急性毒性を示さない程度の量の薬剤を、一生涯に渡り摂取させ続け、一定量蓄積したときに 現れます。 |

| 発ガン性 | ガンを引き起こします。DNAに作用してガンを誘発するほか、生体内でつくられる農薬代謝 物がガンをつくることもあります。慢性毒性のひとつです。 |

| 遺伝毒性 | 農薬を摂取したときに、遺伝子にまで作用してその子孫に異常が現れます。 |

| 催奇形性 | 農薬の影響を受けた場合に、胎児や生まれた子供に骨格奇形や内臓奇形などとして現れます。 |

もうひとつの分類方法に有効成分による分類があります。

農薬の中毒症状は、全体的に神経系統の障害が見られるようです。

| 分類 | 中毒症状 | 主な農薬 | ||

| 有 機 塩 素 系 |

神 経 系 過 剰 刺 激 |

軽 症 |

全身怠感、脱力感、頭痛、頭重感、めまい、 嘔気、嘔吐 |

エンドリン、 クロルベンジレート、 ケルセン、ベンゾエピン、 BHC、DDT |

| 中 等 症 |

不安、興奮、部分的な筋けいれん、 知覚異常(舌、口唇、顔面) |

|||

| 重 症 |

意識消失、てんかん様の強直性および 間代性のけいれん、肝・腎障害、 呼吸抑制、肺水腫 |

|||

| 酵 素 阻 害 |

呼 吸 器 症 状 |

気管支ぜんそく様 | キャプタン、ダイホルタン、 フサライド、PCNB、TPN |

|

| 皮 膚 症 状 |

露出部(顔、眼、耳など)の かぶれ(痒感、紅斑、発疹) |

|||

| 眼 症 状 |

結膜炎 | |||

| 有 機 リ ン 系 |

コ |

軽 症 |

怠感、違和感、頭痛、めまい、胸部圧迫感、 不安感および軽度の運動失調などの 非特異的症状、嘔気、嘔吐、唾液分泌過多、 多量の発汗、下痢、腹痛、軽い縮瞳 |

アセフェート、ダイアジノン、 マラソン、DDVP、MEP、 MPP、クロルピリホス、 ジメトエート、ダイアジノン、 パラチオン、フェニトロチオン、 マラチオン、EPN、 EDDP、IBP |

| 中 等 症 |

(軽症の諸症状に加えて)縮瞳、筋線維性れん縮、 歩行困難、言語障害、視力減退、徐脈 |

|||

| 重 症 |

縮瞳、意識混濁、対光反射消失、全身けいれん、 肺水腫、血圧上昇、失禁 |

|||

| ジ チ オ カ | バ メ | ト 系 |

酵 素 阻 害 |

腎 炎 症 状 |

顔面のむくみ、血尿 | ジラム、マンネブ、チウラム、 ポリカーバメート、マンゼブ |

| 呼 吸 器 症 状 |

咽頭痛、咳、痰 | |||

| 皮 膚 症 状 |

発疹、痒感 | |||

| 眼 症 状 |

結膜炎 | |||

| カ | バ メ イ ト 系 |

活 性 阻 害 コ リ ン エ ス テ ラ | ゼ |

症状は有機リン剤と同じですが、 有機リン剤より速く発症および回復する。 |

カルバリル、ピリミカーブ、 ベンチオカーブ、モリネート、 IPC、アラニカルブ、 オキサミル、カルボスルファン、 フラチオカルブ、ベンフラカルブ、 メソミル、BPMC、NAC |

|

| ピ レ ス ロ イ ド 系 |

神 経 系 過 剰 刺 激 |

軽 症 |

全身 怠感、筋れん縮、軽度の運動失調 | アクリナトリン、 エトフェンプロックス、 シクロプロトリン、シハロトリン、 シフルトリン、シペルメトリン、 シラフルオフェン、テフルトリン、 トラロメトリン、ビフェントリン、 フェンバレレート、 フルシトリネート、 フルバリネート、ペルメトリン |

| 中 等 症 |

興奮、手足の振せん、唾液分泌過多 | |||

| 重 症 |

間代性けいれん、呼吸困難、失禁 | |||

| フ ェ ノ キ シ 系 |

軽 症 |

咽頭痛、胸骨後部痛、胃痛、頭痛、めまい | 2,4-D、MCPA、MCPP、 MCPBエチル |

|

| 重 症 |

意識混濁、筋線維性れん縮、失禁、項部強直、 ケルニッヒ症候、けいれん、体温上昇、 脈拍増加、血圧低下、肝・腎機能障害 |

|||

| 皮 膚 粘 膜 症 状 |

皮膚障害、眼・鼻・咽頭・気管の灼熱感 | |||

| ジ ク ワ ッ ト ・ パ ラ コ | ト |

S O D 活 性 阻 害 ← S O D 酵 素 阻 害 |

経 口 摂 取 直 後 | 1 日 目 |

嘔吐、不快感、下痢、 局所刺激からくる粘膜の炎症、 びらんによる口腔・咽頭・食道・胃などの痛み、 ショック、意識障害 |

ジクワット、パラコート |

| 経 口 摂 取 直 後 か ら 2 | 3 日 目 |

肝・腎機能障害、乏尿、黄疸 | |||

| 経 口 摂 取 直 後 か ら 3 | 10 日 目 |

咳嗽、喀痰、呼吸困難、肺水(浮)腫、 間質性肺炎、肺線維症 (ジクワットでは肺線維症の報告はない) |

|||

| 次へ>> |